高松市で高松高校・附属中学校受験専門の学習塾なら

佐藤進学塾

〒760-0079 香川県高松市松縄町1060-15

琴電 林道駅から徒歩15分

入塾をご希望、ご検討の方は

『お問合せフォーム』を送信願います。

受付時間 | 火・水・木 14:00~16:00 月・金 16:00~18:00 |

|---|

2026.2.19

『実力を発揮する』

テスト前に、いつも伝えることが三点ある。

まず、一点目

「問題が配られたら、すべての問題に目を通すこと」。

問題の構成や難易度を確認してから試験に取り掛かる。必ず、時間配分がうまくいく。

次に、二点目

「見たことない問題や難しい問題には手を出さないこと」。

焦ったりパニックになったりすると、冷静さを失う。平常心で取り組むことで普段通り問題を解く事が出来る。

最後に、三点目

「問題文を指でなぞりながら読んでから問題を解くこと」。

テストの時は、問題文を読む速度が速くなる。音読する速さで丁寧に黙読すると、正答率は上がる。

この三点を守ることで、実力を確実に発揮出来る。練習の時と同じ状態で取り組むと良いのである。

『テスト本番≒テスト練習』

の状態にする。

これが、なかなか難しい。

しかし、結果が出る子は守っている。運動の試合も、音楽の発表会も同じだ。「このテストは簡単だ」と思ったならば、満点を狙う。「今回は難しい」と思ったならば、9割を狙う。

解けない問題は、あとで復習すれば良い。テストが終わってから、生徒たち一人ひとりに声を掛ける。「良くがんばったね。解けなかった問題は復習しよう。分からない問題があることが分かり良かったね」点数のことにはあまり触れない。本人が、一番よく分かっているのだから。

2026.2.18

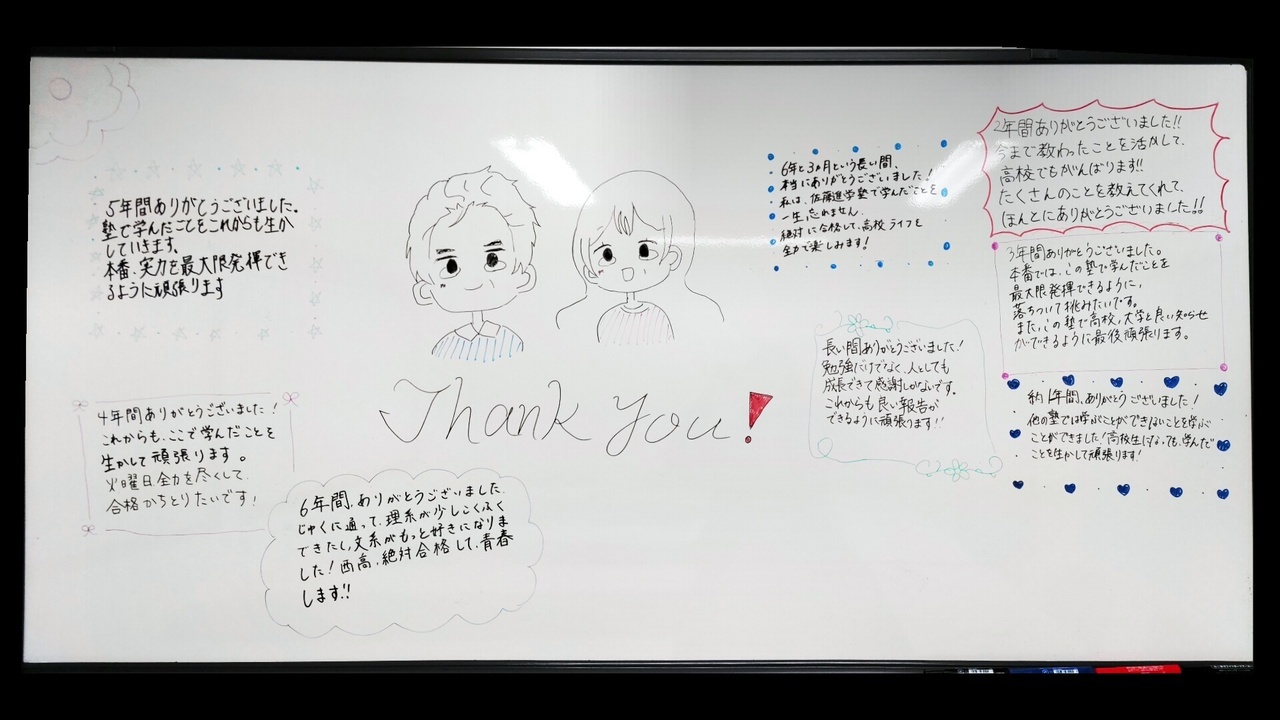

『卒業生の思い出』

中三で成績が伸び悩んだ子がいた。

中間、期末テストは90点以上取得出来る。しかし、診断テスト第三回以降が下降傾向に陥った。

勉強をさぼっているわけではない。

部活を引退してから、本気で勉強していた。小さな塾だから、そういう熱気はダイレクトに伝わって来る。その子が思う様な結果が出ない時、自分のノートを持って相談に来た。

「どこに問題点がありますか」

と訊かれた。

私はノートを丁寧に見ていった。

1.間違った問題について時間を掛けて丁寧に直している

2.教科書、辞書を調べて間違った原因を細かく確認している

3.三回以上、反復練習して学習内容を完全に定着させている

完璧な勉強が出来ている。

「素晴らしい勉強が出来ているよ。自信を持ってこれからも続けるといいよ」

と私は伝えた。

「ありがとうございます。この勉強を最後まで続けます」

ニコリと笑い、こたえた。

残念ながら第五回も、総合一も思う様な結果は出なかったが、入試に向けて最後まで諦めることなく私が伝える正しい勉強方法を信じて続けた。そして、高松高校合格という栄冠を手にした。今、毎日が充実していて勉強も部活も学校行事も、とても楽しいと言う。

「先生、ぜひ、塾の子たちに伝えて下さい。最後まで諦めることなく勉強を続けて下さい。諦めなければ、必ず合格を手にする事が出来る」と。

中三後半、この子はスランプに苦しんだ。これが半年以上続き、そのまま入試へ突入した。本人は本当に苦しかったことであろうと思う。入試当日、スランプから抜け出た。そうとしか、考えられない。

正しい努力を続ける事で、この様な奇跡に見えることも起こる。ただ、奇跡ではなく、奇跡を起こす位に努力したのだ。この子が、「すごいな」と思ったことがある。苦しい時も、笑顔を忘れなかったことだ。しんどい時も、まわりの子に優しく接していた。私が伝えることを真摯に受け止め、誠実に実行した。

そういう姿は、誰かがどこかで見ている様である。

2026.2.17

『笑顔の効果』

1.ポジティブになる

2.自律神経が安定する

3.みんなが明るくなる

科学的にも、証明されている。笑顔になると、脳内でエンドルフィンやセロトニン、ドーパミンが分泌される。また、ストレスホルモンであるコルチゾールの分泌が抑制される。

さて、中学生は学年末テスト直前、中三生は入試一カ月前だ。

この時期、緊張感が高まる。適度の緊張は試験に対してプラスとなる。しかし、極度の緊張はマイナスだ。心も体もガチガチになるからだ。

生徒たちみんなが良い緊張感を維持するために、私自身が気を付けていることがある。

1.肯定的な言葉を掛ける。

2.笑顔でみんなに接する。

3.私がゆっくり行動する。

生徒に嫌なことを言わない。

私がバタバタ忙しそうにしない。

「こんにちは」

と笑顔で挨拶する。

「こんにちは」

と笑顔で返してくれる。

良い結果が必ず出る。緊張で顔が強張る子もいる。笑顔が出なくなる子もいる。よくないサインである。いつも言うことだが、笑顔は意識する必要がある。うっかりすると、笑顔が消えて暗い顔になる。

朝起きて、

鏡に向かって「ニコリ」。

夜寝る前に、

鏡に向かって「ニコリ」。

自分の笑顔を確認しよう!

笑顔だと素晴らしい結果が出る。

2026.2.16

『診断テスト結果』

診断テスト結果が出揃った。

高松高校を目指す生徒は五科210点を超えていれば、ひと安心である。220点を超えた子は実力十分である。230点を超えた子は本質が理解出来ている。

「テストは終わってからが始まり」

間違った問題は、丁寧に復習してほしい。

1.教科書で出題元を調べる

2.学校ワークで類似問題を探す

3.解法の過程を書いて解き直す

それらを、二、三回繰り返して定着させる。この流れを大切にする子は、中三で診断テストの結果が安定する。

220点を超える子は塾の平常授業の復習を完璧に行っている。230点を超える子は難しい単元について、参考書を丁寧に調べて学習している。塾テキストで類似問題を徹底的に演習、日々三時間、集中して学習している。密度の高い学習を行っているのである。

中一の子は初めての診断テスト、結果を基に一人ひとりと話し合った。各科目40点(8割)以上取れていれば、良く理解出来ている。45点(9割)以上取れていれば、深い理解が得られていると言える。学年末テストに向けて良い点は続けて、問題点は改善する方法を具体的に伝えた。

今回、良い結果を手にした子はやるべきことを早めに行っている。教科書、学校ワークは、普段の復習で理解している。テスト前には完全定着させる。何より、睡眠時間を大切に確保している。日々二三時間、限られた時間で最大限効率良い学習を行っている。

2026.2.15

『正しい努力』

「正しい努力は結果に結びつく」

私はそう考える。

「努力は結果に結びつかない」

と言う人もいる。

これも一理ある。闇雲に努力しても空回りするだけだからだ。それでも、私は努力はした方が良いと思う。空回りしていも、少しずつ、学習の本質に近付いていくからだ。

「努力しているのに結果が…」

この様に思った時は、まだ、やるべきことがある。

「まず、学習時間が十分か」

日々一時間程度頑張っても結果は出ない。まず、二、三時間、集中してやることだ。

中学生を例にとる。

「数学1時間、英語1時間、そして、国語、理科、社会で1時間」

この位、すぐに家庭学習の時間は経つ。

「次に、深く理解出来ているか」

教科書、辞書を丁寧に調べているか。心底、納得出来ていることが重要だ。

「そして、解法、解答を覚えるまで反復しているか」

問題を音読して、解法を書き写す。そして、解答を完全に覚える。目、手、口、耳、五感を活用して学習する必要がある。テストの時は、考えなくても手が答を勝手に書く位にしておく。

結果が出ない子は、原則的学習の中に必ず問題がある。

1.『音読』をしていない。

2.『書写』が不十分である。

3.『反復』の練習が少ない。

いずれかだ。

これらを強化すると変わる。

上手くいかない時もある。心理面も大きく影響するからだ。これを改善するのが一番難しい。その部分は私が声掛けしていく。アドバイスを素直に聞き入れて実行に移すといい。時間が掛かっても結果は出る。諦めることなく、正しい努力を続ける子が、素晴らしい結果を必ず手にする。

2026.2.14

『体軸』

スポーツの世界で最近話題になることが多いのが体軸についての内容である。定義は難しく、体幹のことを体軸と言ったり、野球やゴルフにおけるそれぞれの体軸があったりする。

体軸とは体の中心を貫く軸のことで、体のバランスを保つために重要な役割を果たす。具体的には頭から腰、足まで真っ直ぐに伸びるラインである。体幹はそれに筋肉を含む。

体軸がしっかりしていると、体の動きがスムーズになり姿勢が正しく保たれ、体全体のパフォーマンスが向上する。体全体には、脳のはたらきのことも含んでいる。

さて、体軸がしっかりしている子は間違いなく勉強が出来る。その為、佐藤進学塾では姿勢について少し厳しく指導する。

「テキストを机に真っ直ぐ置いて、お腹と背中にこぶし一つ分の空間をあけて、両ひじは机から離して、背筋をスッと伸ばす」。

これだけのことである。

これを意識して維持することで体幹、体軸は鍛えられて姿勢は美しくなっていく。要は、気持ちである。素直に姿勢を正す子はやがて美しい姿勢と成る。美しい姿勢と学力には正の相関関係がある。また、美しい姿勢とメンタルにも正の相関関係がある。素直な心の子が美しい姿勢となり、飛躍的に学力が伸びる。

2026.2.13

『数学の徹底指導』

佐藤進学塾では、算数及び数学の理論、概念についてわかりやすく指導、解法を丁寧に解説している。生徒一人ひとりが解法の過程において筋道立てて考えることを大切にしている。

未知の問題を解決する能力を磨き上げて、高校で理系に進んで活躍出来る様にする。将来、医学部医学科をはじめ理系の学部に進学する子たちの論理的思考能力を高める為である。

また、公立高校入試は数学が難しいからでもある。難しいとは言っても、本来の難易度の高さとは異なる。出題意図が非常に解り難い問題が多い。

解説を読んで復習すると、生徒は「何だ、それだけのことか」と感じる問題ばかりだ。しかし、入試当日、制限時間内で解くことは出来ない。入試の数学で50点満点は取得不可能だ。

まず、40点台に乗せる事が必須だ。上手く仕上げると、45点を超える。最後まで諦めることなく復習を続けていくと良い。所詮、入試問題は合否判定に使われる判断材料であり本質的な数学の内容とは異なる。拠って、点数や答えに拘るのではなく、問題の解法の過程を最後まで大切に学習してほしいと思う。

2026.2.12

『学年末テスト対策』

佐藤進学塾の中学部では、二月、第一週より学年末テスト対策を実施している。原則的学習、即ち『音読』『書写』『反復』を推奨、生徒たちは一生懸命に行っている。

「魚を与えるのではなく釣り方を教えよ」

老子の格言「授人以魚 不如授人以漁」に由来する言葉である。佐藤進学塾では、試験に出る問題を教えるのではなく、試験に対する具体的な勉強方法を教える。

1教科書の音読・書写

2.学校ワーク類の反復

3.対策プリントの復習

テストは原則、教科書から出題される。『教科書を調べること』が大切である。あたりまえのことである。隅々まで勉強して、読んで、書いて、調べて、完全理解後に反復して習得する。

素直にやった子は上位成績だ!

ところが、全国模試、診断テスト、入試では他にやるべきことがある。試験範囲が大変広いからであり、試験内容も難しいからだ。それらの対応策はカリキュラムに組み込んでいる。平常授業の中で大切なことを時間を掛けて丁寧に伝えていく。

佐藤進学塾ではテスト対策を全学年において行うが、平常授業が最も大切と考えている。そこで、学習の本質を真剣に伝えている。小学部の授業は勉強の型を身に付ける時期の為、少し厳しい。しかし、それを乗り越えて中学生に成ると、学習内容を具体的に指示するだけでテスト対策は集中して学習する。

テスト前、私は静かに見守るだけである。何かあれば、そっと声を掛ける。一人ひとりに的確なアドバイスをする。今も、凄い集中力で塾生全員がテスト勉強を行っている。その位、佐藤進学塾の塾生が本気で頑張っているということだ。

2026.2.11

『卒業生の思い出』

中一の時、授業中によく寝る生徒がいた。数学、英語、国語の授業は直ぐ寝るが、理科、社会の授業の時はシャキッと起きている。いくら注意しても、それは変わらなかった。

理科、社会は、私が問題の答えを言う前に正解をすべて言う。理科と社会は好きで好きで仕方ない感じであった。

「アメリカの五大湖は」

「スペリオル、ミシガン、ヒューロン、エリー、オンタリオ」

高校地理レベルの答を即答した。

中一の時、内申点は悲惨だった。しかし、中二になっても数英国の授業中、目覚めることはなかった。

十二月頃、私は言った。

「本気でやらんと高高は無理やで」

生徒はすぐに答えた。

「本気でやります」

無理だろうと思っていたが、その子は勉強し始めた。副教科は姉に教えてもらい勉強した。数学と英語は塾の親友から丁寧に教えてもらっていた。親友とは読書という共通の趣味があり、自転車での行き帰りに同じ世界観で話を楽しんでいた。周りの人と環境に恵まれた運の強い子だった。

中一の時に全く勉強しなかった子が、中二後半から勉強を本気で始めた。そして、高松高校へ合格した。これは奇跡ではない。中一まで全く勉強はしていなかったが、小学校の頃から毎月三十冊位の本を読んでいた。読書が勉強の代わりを担っていたのである。読書には目に見えない凄い力がある。

2026.2.10

『卒業生の思い出』

小四の時のことである。

「必ず、復習しようね」

と私が言うと、必ず、復習を丁寧にしてきた。

ニコニコしながら、

「お願いします」

と言って、毎週ノートを出していた。

私が言っていない不思議なことをしていた。テキストに『答』を書く欄がある。そこに授業中、答えを書き込んでいる。

その答えの欄の大きさに合わせて『白い紙』を切って、丁寧に張り付けている。復習の時、答が見えない様に工夫していた。そして、答が合うまでノートに繰り返し丁寧に復習していた。

「小四の子が、一人で!」

以前、お母様に訊いたことがある。

塾長「なぜ、あそこまでするのでしょうか」

母親「紙を切ったり貼ったりするのが、小さい時から好きなんですよ」

塾長「あっ、そうなんですか」

母親「私からはその様な事をしましょうとは、言っていませんよ」

塾長「それは、図形の感性を養うことに役立っていますね」

母親「私も、そういったことは関係していると思います」

問題を解くことで図形の感覚を養うと同時に、小さな紙を切り貼りすることで図形のセンスを磨いていたのだ。かなり、時間は掛かったと思う。中三受験生の時は、塾の発展テキストの発展問題に毎日、挑戦していた。高校に入ってから伸び続けていく子の一つの型である。

高校生になってからの会話だ。

塾長「将来は何を目指しているの」

生徒「医師になることです」

塾長「大学はどこを目標にしているの」

生徒「大阪大学の医学部です」

塾長「何か、理由があるの」

生徒「医学の研究が最先端だからです」

塾長「そこまで考えているんだ」

生徒「あと、金融系の資産運用にも興味があるんです」

塾長「それはまた別の世界だね」

生徒「やりたいことはたくさんあるんです」

この子は、いつも友人のことを気に掛けてくれる子だった。塾内の子たちを温かくまとめてくれた。この子が大成することは間違いない。佐藤進学塾には成功への道を突き進んでいる子が多くいる。成功したければ、その事例を参考にすればいい。成功への道を突き進んでいく子には共通することが多くある。

2026.2.9

『如月』

小3、小4、小5は、既習事項の総復習演習及び算数・国語の発展問題演習を行っている。テキストの隅々まで仕上げよう。

小6は、中学校の数学・英語予習講座を行っている。しっかり復習することで中学校進学後に大きなアドバンテージとなる。

中1、中2は学年末テスト対策に入った。診断テスト対策から気持ちを切り替える必要がある。二週間で全教科を仕上げる。

中3受験生は、入試対策の中盤に入る。繰り返し復習して完璧に仕上げるとよい。もう、出題パターンは分かって来ている。

佐藤進学塾の生徒諸君、やるべきことをしっかり行おう!

2026.2.8

『附属中学校合格体験記』

今年も、附属高松中学校へ佐藤進学塾の受験者全員が無事合格した。以前、ブログにて伝えた通りだ。

内部連絡進学と外部受験、いずれも門戸は広くなった。かつては競争率が高かった。謎の抽選も行われていた。

「抽選の起点番号は何番です」

「えーっ」

ということが毎年行われていた。

少子化が進んで、合格しやすくなったことはありがたいことであるが、入学後のことを考えると少し気掛かりである。

さて、その子たちに、合格体験記を書いてもらった。原稿用紙に書いてくれた文章をキーボードで打ち込んでいく。

「こんな気持ちだったんだ」

「この子、すごい進歩だ」

「私の言葉が響いてたんだ」

一人ひとりの顔を思い浮かべつつ、言葉を確認しながら打ち込んでいく。

「厳しく言いすぎた」

と思い出すことがある。

「何度も伝えて良かった」

と思うことがある。

「真意が伝わっていた」

とうれしくなることもある。

公立中学校進学の子を含めて、全員が中学部に継続通塾する。高松高校合格という新たな目標に向かって努力する新中学一年生を全力で応援する。現中三と同じく、驚くくらいに努力をしている子が多くいる。

※『附属中合格体験記2026』更新

ぜひ、ご一読ください。

勉強のヒントがたくさんあります。

2026.2.7

『努力』

「もし、報われない努力があるならば、それはまだ努力と呼ぶことは出来ない」と元野球選手の王貞治さんは言った。

昭和の時代、誰もが憧れた野球選手の一人だ。

「努力は報われる」

それは事実である。

しかし、報われない努力もある。診断テスト、後半は点が伸びない。毎回、問題の傾向が変わるからだ。また、点が伸びても順位は変わらない。まわりの皆も、頑張っているからだ

ところが、入試では努力が報われる。出題傾向が変わらないからだ。努力した分だけ、点数は確実に伸びる。拠って、合格を手にする為に正しい努力をすれば良い。

高松高校を目指す子の場合、英語、理科、社会は40~50点取得出来る。数学、国語は40点前後取得可能である。五科で210点取得出来れば合格出来る。もちろん、内申点は200㌽を超えているのが前提だ。

ただ、その努力は半端なものではない。数学と国語は難しい。社会は近年難しくなってきた。理科は難しい問題の年がある。それでも、入試では努力が報われる。最後まで諦める事無く取り組むと良い。

2026.2.6

『佐藤進学塾』

県外受験を考えるなら大手進学塾、学校の勉強を見て貰うなら補習塾がいいと思う。佐藤進学塾は少人数制集団指導の進学塾である。高松高校を第一志望とする子の為に受験指導を行う。

高松高校進学後、国立大学、理系進学を希望する子の集団だ。将来、医師として活躍したい、研究機関で研究者として働きたい、スタートアップを起業したいなど夢が大きい子が多い。

現時点では本が好きなだけでも、数学が好きなだけでもいい。人の気持ちを思い遣る素直な子であればいい。

理系分野に進みたい子の為に学力とメンタルを鍛え上げる塾である。少人数制で誠心誠意指導を行う中、一人ひとりと話して長所を伸ばす。お子様の良い部分にスポットライトをあてる。きらりと光る部分を見つけ、徹底的に伸ばす指導を行う。

高松市松縄町の閑静な住宅街の中に、広告も看板もなく、真剣に指導を行う格式高い少数精鋭の進学塾が存在する。ご縁があって、大切なお子様のお役に立つことが出来ると幸いである。

2026.2.5

『主導権』

入塾面談は80分掛けて行う。

「出来ることは出来る。出来ないことは出来ない」

はっきりと伝える。

「何でも出来ますよ」

など、決して言う事はない。

適性検査を終えて現時点での学力を伝えて、三者が話し合った内容に対して納得した時点で入塾手続きにはいる。

「新年度、毎週水曜日です」

「宜しくお願いします」

スムーズに話が進むと気持ちがいい。佐藤進学塾は学年によって曜日と時間が決まっている。季節講習会、テスト対策においてもそれは同じだ。

だから、生徒はルールを守る。

曜日も時間も自由だと、生徒は気楽である。しかし、自由ゆえに学習面も生活面もルーズになる。勉強は軌道に乗るまでが大変だ。拠って、私が主導権を握り、生徒たちのメンタルと学力を引き上げていく。

「こうするべきです」

明確に伝えると親は安心する。

「次はこうしなさい」

具体的に言うと子は行動する。

そういった関係性を築くには、ある程度のルールと決まりが必要である。佐藤進学塾では安心して主導権を塾長へ渡すといい。生徒たちは学習へ向かうルーティンが身に付いて、能動的に学習する様に成る。

2月より『入塾受付』を再開しています。

〈新小3、新小4は各二名、新中2、新中3は各一名で定員に達します〉

2026.2.4

『テスト対策』

「テスト対策はして頂けますか」

入塾面談で聞かれることがある。

附属小学校の六年生は一年間に三回の『学力テスト』がある。中学生は『中間・期末・学年末・診断テスト』がある。中一、中二は一年間に六回、中三は十一回もある。

特に、中学生はそれらの結果を基に内申点が決まる。拠って、各々のテストに対して、三週間に亘りテスト対策を実施する。

進学塾としてハイレベルな平常授業に力を入れて指導しているので、普段から真剣に学習、徹底的に復習している。拠って、テストに出る内容は、ほぼ完全に理解出来ている。

従って、テスト対策の時に具体的な学習方法を指示するだけで生徒一人ひとりが集中して試験勉強を行う。結果も素晴らしいものが出る。その結果が、佐藤進学塾のすべてを物語っている。

2026.2.3

『復習について』

平常授業の指導に力を入れている。テスト対策、入試対策もきめ細やかに実施している。誠心誠意、学習指導を全力で行っている。静謐な学習空間で生徒たちは生き生きと学習している。

『進学塾』として徹底した予習及び準備を行い、最高の指導を一人ひとりに誠心誠意行っている。実際、生徒の成績は抜群であり、合格実績は申し分ない。

しかし、佐藤進学塾に入塾したからといって、それだけで成績が上がり、高松高校へ合格するわけではない。成績抜群、高松高校合格を手に入れる子は、家庭で必ず復習を行っている。

「復習は、家でやるべき」

と私は考えている。家、塾、学校、それぞれ役割がある。塾に依存し過ぎてはいけない。各々のバランスが大切なのである。

家で勉強出来ない子は、塾でも出来ない。家で勉強出来る子が、塾で集中して学習出来る。考えて見れば、当たり前のことである。出来る子はバスの中でも電車の中でも勉強出来る。家で二、三時間集中して家庭学習を行うと良い。あとは興味ある事に時間を使えばよい。好きなだけ本を読むなど、素敵である。

佐藤進学塾の小学部は午後七時前、中学部は午後九時過ぎに必ず終わる。

「早く帰って、早く寝なさい」といつも生徒たちに言っている。

2026.2.2

『二月「生徒募集」』

「入塾をお願いします」

入塾を希望するお問合せフォームが多い。一人ひとり、順番に回答しているので少しばかりお待ち頂く事も多い。

誠心誠意、一人ひとりに指導する進学塾ということが浸透してきた感がある。高松高校受験専科以来の実績が高松高校合格者は100名を超えて大きな安心感となっている。

佐藤進学塾の方針

「大切な生徒の為に『静謐な学習環境』を維持する」

この方針を守る為に大切なことはすべて行う。最低でも、一年間受講しないと授業内容の本質は伝わらない。カリキュラムは一年単位で組んでいる。

三年間受講して、本質が概ね理解出来る。五年間受講して、本質が深く理解出来る。七年間受講して、本質が心底理解出来る。時間を掛けて入塾三者面談を行い、塾理念、方針をご理解戴く事の出来る保護者様とお子様にご通塾戴いている。佐藤進学塾では、授業指導が一時的なパフォーマンスに走ることはない。

一人ひとりの学力を伸ばす為に最高水準の内容を指導している。奇を衒うことはない。ひたすら、地道に指導を続ける。演習と講義をバランスよく行う日があれば、復習方法の指導にすべてを使う日もある。

入塾を希望する保護者様とお子様には、『1時間20分』入塾面談の時間を確保する。一般的に入塾面談は10分程度で「あとは体験学習で」と親は帰される。「10分×8=80分=1時間20分」拠って、八倍の時間を保護者様及びお子様との話に使うことになる。

これだけの時間があれば、保護者様が知りたい情報はすべて聞く事が出来る。ひとりのお子様の為だけに設ける。そして、じっくり三者で話し合う。適性検査の結果を基に現状の問題点を明確に伝えて、今後の具体的な学習方法を伝える。一人ひとりと真剣に向き合う。私の方針であり、信念である。

「佐藤進学塾は、信頼出来る」

と思った時点で入塾を決定戴く。

「少し、気になる点があるなあ」

と思った場合は再度お考え戴く。

二、三日後、

「先生、子どもをお願いします」

「誠心誠意、指導にあたります」

と言う場面が、殆どである。

※『各学年の残席数』更新しました。

2026.2.1

『質問について』

「塾では、質問出来ますか」

と言う『質問』を入塾面談でよく受ける。

質問したければ、質問すればいい。聞きたいことがあるならば、いくらでも聞けばいい。

しかし、「質問してきなさい」と親が強く言ってはいけない。子どもは、委縮する。そのことばかりが気になって、他のことがまったく手につかなくなる。

「質問、疑問、ドラえもんある」

と、私は生徒によく訊く。

こう言うと、少し笑いが起こり、生徒たちは気軽に聞くことが出来る。色々な質問が出る。それに、一つ一つ丁寧に答える。生徒たちは心から納得すると明るい笑顔になる。

残念な質問にはこう答える。

「それは教科書に載ってるから、自分で調べてね」

2026.1.31

『運』

イギリスのハートフォードシャー大学、心理学者リチャード・ワイズマンは運の良い人と悪い人を対象に調査を行った。

「人生に異なる成果をもたらすのは」

「偶然か、必然か、本質的な違いか」を検証した。結果、運は単なる偶然ではなく、その人の選択による部分が大きいことが判明した。

千人以上を調査したところ、ワイズマンは、運のいい人の性質を発見した。新しい経験を積極的に受け入れ、外向的で些細なことは気にしないと示された。

「なるほど」

佐藤進学塾の子たちは私の話をいつも興味津々で聴いている。外向的な子が多く、小さなことはあまり気にしない。

※1月の新年度『入塾受付』は終了しました。

次回、2月第一週の月曜日より『入塾受付』を再開します。

〈新小3、新小4は各二名、新小5、新中2、新中3は各一名募集します〉

2026.1.30

『笑顔と肯定的な言葉』

同じ学力の子が入塾する。

入塾後、差がつく時がある。

一方の子は良い結果を出す。

笑顔で肯定的な言葉を発する。

「先生ありがとうございます。良い結果が出ました」

一方の子は良い結果が出ない。

暗い表情で否定的な言葉を発する。

「先生、暗記が苦手です。成績が伸びません」

前者は、三点が共通している。

1.私が言うことを

素直にすぐに実行する

2.失敗の原因を

考え抜いて改善していく

3.いつも笑顔で

肯定的な言葉を発する

一、二点目は学習面、生活面に関すること、三点目は精神面(メンタル)に関することである。当たり前の事を当たり前に実行している子が抜群に出来る様に成る。意外だが、三点目が一番重要だ。精神面が安定しないと、学習面、生活面に気が回らないからだ。

私自身、肯定的な言葉を発する様に意識している。生徒たちも自然と肯定的な言葉を発するように成る。佐藤進学塾の子たちは、みんな笑顔になっていく。自分自身が変わって初めて、周りの環境が良い方向へ変わっていく。周りを変えることはとても難しい。しかし、自分を変えることは直ぐ出来る。

『実行、改善、笑顔と肯定的な言葉』

これらを大切にして過ごすと結果は必ず出る。

※1月の新年度『入塾受付』は終了しました。

次回、2月第一週の月曜日より『入塾受付』を再開します。

2026.1.29

『スマホ脳』

スティーブ・ジョブズは、自分の子にiPhoneを与えなかった。ビル・ゲイツは、自分の子に14歳までスマホを与えな かった。世界の賢者は、我が子にスマホを使わせないのが常識と言う。

成績が伸びない子を見ていて思うことがある。

「この子、『スマホ』に振り回されているな」と。

直感的に感じるのだが、理由はある。以前より、目が合わなくなった、会話が成り立ち難くなった、友人関係が希薄になった、音読がいつまで経っても上達しない等々数多ある。

人対人の関係を避けるようになるのだ。

(スマホ内の世界ではその関係は続いている)

昔の様に、服装が悪くなった、態度が悪くなった、帰宅が遅い日が増えた、等々とは全く異なる現象で、敏感な大人でないと非常に気がつきにくい。

昔は、ゲーム、マンガ、テレビが勉強最大の敵であった。今は、スマホが勉強の敵である。しかし、意外にも親がそれに気づいていない。子が「スマホで何をしているか」を知らないからである。また、それが学力低下の大きな要因であることに気付いていない場合も多い。

スマホに脳が支配されると思春期にかかる小中学生の子たちは24時間、スマホに振り回される事になる。自己肯定感は大きく下がり、集中力も恐ろしい位に下がる。百害あって一利なしである。

『スマホ脳』

アンデシュ・ハンセン著

を読めば、よく分かる。

先日、高松高校の生徒たちと話をした。勉強、部活、…、学校生活全てが楽しいという。途中、スマホが話題に上がった。スマホを手にしたのは高校生になってから、中学生活は支障がなかったと言う。スマホは部活と家の連絡に使っているという。SNSに夢中な子もいるが、一部の生徒に限られるそうだ。

「なるほどな」と思った。

最近、ICT教育 先進国のスウェーデンではタブレット、パソコンなどの電子機器から紙と鉛筆での学習に回帰している。タブレットでは成績が伸びないことが立証されたからである。佐藤進学塾でも結果を出す子はスマホ(電子機器)に振り回されていない。親が良い意味でしっかりと管理しておられる。

※1月の新年度『入塾受付』は終了しました。

次回、2月第一週の月曜日より『入塾受付』を再開します。

2026.1.28

『傾聴』

『聴』の漢字が意味すること。

言葉に「耳」を傾け、表情に「目」で注意を払い、感情即ち「心」を配り、話に共感する。

目、耳、心を使って相手の話に耳を傾けると、相手もこちらを理解してくれる様に成る。

友人間で傾聴を大切にすると、その関係性は大変良好な状態が長く続く。

教える側の先生が傾聴を大切にすると、生徒は先生の話を良く聴く様に成る。

育てる側の親が傾聴を大切にすると、お子様が親の話すことを良く聴く様に成る。何より親子間の関係がとても良好に成る。

時々、「うちの子、私の話を聞かないんですよ」と大きな声で言われる方がおられる。その様な方と話して感じる事だが、私の話を殆ど聞いておらず、自分の言いたいことだけを只管大きな声で言われている。その子が人の話を聞かないのは当然のことと言えるように感じる。

2026.1.27

『整理整頓』

整理整頓は大切である。

整理整頓が出来る子は、頭の中も整理整頓出来ている。

だから、とても賢い。

整理整頓した状態は、その子の心の状態も表している。

心の中も整理整頓されているので、心がすっきりして美しい。

整理整頓を習慣化すると、心が輝きはじめる。

心が輝くと周りのみんなが引き寄せられる様に集まって来る。そして、みんなから大切にされる。物事が上手くいかない時は、周りの誰かが必ず手を差し伸べてくれる。

しかし、整理整頓が苦手なのに勉強が良く出来て、人気のある子もいる。

不思議だが、事実である。

2026.1.26

『笑顔』

笑顔は大切である。

親が子に笑顔で接すると、笑顔の素敵な子に成る。

その子は多くの友達に素敵な笑顔で接する。

周りの友達もみんな笑顔に成っていく。

常に笑顔の友達に囲まれる様に成る。

やがて、笑顔が最高の素敵な子に成り、周りのみんなが応援してくれる様に成る。結果、どんな困難な場面にも立ち向かい、乗り越えていく凄い力を身に付けることが出来る様に成る。

2026.1.25

『入塾三者面談』

一月の入塾面談が終了した。

「新小5、新中2、新中3」

定員まであと『一名』となった。

「新小3、新小4」

定員まであと『二名』となった。

「新小6、新中1」

定員に達して、予約待ちとなった。

入塾面談、次回は二月、第一週の月曜日から受付を再開する。

佐藤進学塾では一人の生徒さんに『1時間20分』の面談時間を設けている。誠心誠意、話をする事を大切にしているからだ。

適性検査を実施する。

現時点の『漢字力、語彙力、文法力、物語文・説明文の読解力』について保護者様とお子様に詳しく話をする。その後、「今後、何をするべきか」を具体的に伝える。

一人ひとりを大切にしているから、時間を掛けて指導方針を詳しく説明、お子様がやるべきことを丁寧に伝える。その後、保護者様が心の底から納得頂いてから入塾を決めて戴いている。拠って、塾生はやる気が満ち溢れている。とても小さな進学塾だが、活気がある。何より、皆、楽しそうに勉強している。

塾の平常授業、小学生は「午後7時」、中学生は「午後9時15分」に終了する。子たちは早めに帰宅して、次の日の準備をして早く寝る。聡明な子は集中して学習する。睡眠をしっかり取り、健康管理が出来る。そして、勉強以外の様々な趣味や読書、家族や友人との時間も積極的に愉しんでいる。

長時間学習には否定的な考えで学習生産性の高さを大切に考えている。

塾長、副塾長は密度の高い授業を行う。生徒たちは凄い集中力で真剣に学習を行う。そして、一人ひとりが最高の結果を出す。令和の時代、『時間』を最大限大切にしなければならない。タイパと言う言葉は好きではないが、結果を出す為に全ての時間を掛ける事は出来ず常に時間対効果を考える必要がある。

お子様一人ひとりにとって、適正な時間、集中して学習を行い最大の結果を出す塾で在り続ける。最高の指導を一人ひとりに行う。静謐な学習空間と最高の指導体制を守り抜く。ご賛同頂ける方に、是非、お越し頂きたいと思う。定員に達した時点で募集は締め切り、授業指導へ専念する。

※1月の新年度『入塾受付』は終了しました。

次回、2月第一週の月曜日より『入塾受付』を再開します。

2026.1.24

『診断対策』

中学生の診断テスト対策が終了した。テスト実施日は二月中旬である。まだ、三週間もある。しかし、佐藤進学塾では対策を終えて完成させた。

一月『診断テスト』範囲を仕上げる。

二月『学年末テスト』対策を行う。

三月『新学年予習』講座を実施する。

これで、上位成績取得が可能と成る。皆、この体制に頑張ってついて来ている。診断テストは範囲が広い為、テストの直前に頑張っても間に合わない。計画的に学習する必要がある。

「計画を立てる必要はない」

生徒にいつも言っている。

計画は塾長である私が立てる。

これで、計画的に学習出来る。

勿論「音読、書写、反復」を中心に原則的学習を行う必要がある。家庭で二三時間復習する必要もある。

さて、目標は『238点』だ。

「何人、達成できるか」

今から、楽しみである。

「今、やるべきことは」

生徒たちに訊いてみた。

「教科書を隅々まで勉強して、深く理解することです」「間違った問題を完全に分かるまで復習することです」「学校のワークを繰り返し、勉強することです」「塾テキストを復習して応用力を伸ばすことです」「最後まで高い集中力を維持して学習することです」

皆、よくわかっている。

必ず、良い結果が出る。

2026.1.23

『看板犬』

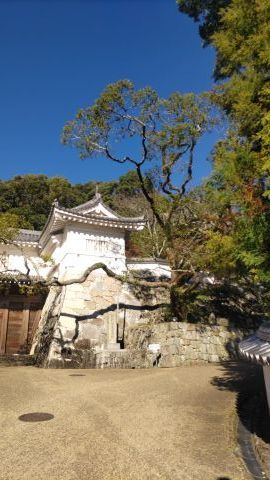

佐藤進学塾には、塾を宣伝する看板の類は一つもない。教室は松縄町の閑静な住宅街に佇む。街の雰囲気に看板の類は馴染まない。松縄町は風致地区ではないが、景観を守る。

さて、看板はないが且つて看板犬がいた。こちらは閑静な住宅街にぴったりだ。雑種のかわいい子犬であった。動物好きの子にはとても人気があった。

子たちが来ると、

「こんにちワン」

子たちが帰る時は、

「気をつけて帰れワン」

と元気に挨拶していた。

授業終了後は塾長と一緒に塾の周りをワンワンパトロールに出掛けた。そして、生徒の帰路を見守った。入塾面談の時に、心の美しい親子がやって来ると、なぜか、すやすや静かに眠っていた。

二十歳で天寿を全うした時は、たくさんのお花とお供えを頂いた。心のこもった作文を書いてくれた子もいた。みんな、第一志望校へ合格した。心優しい子を応援する不思議な力がある様だ。

今日は命日、今年も、塾の庭を元気に走り回っている。とても、楽しそうに!動物の好きな心優しい子には、きっと、その姿が見える事だろう。二十年間と言う長い間、生徒を見守ってくれた看板犬だ。今も、天国から心優しい子たちを見守ってくれている。

2026.1.22

『全国模試の結果』

全国模試の結果が返って来た。生徒一人ひとりの結果にゆっくりと目を通す。総合偏差値70を超えた子が六人いる。

良く頑張った!

先日、難関の西大和高校合格を手にした子がいる。小四の時に入塾して以来ずっと頑張っている。矢張り、今回も五科、三科共に総合偏差値70を超えていた。

驚くべきは小六である。全員が偏差値を大きく伸ばしている。総合偏差値70を超えた子が三人いて、多くの子が65を超えた。附属高松中受験者も内部、外部受験ともに全員が合格した。

小五の子で私が言う原則的学習を三年間守り、復習ノートをていねいに続けた子がいる。誰よりも授業を一生懸命聞いて、問題演習は深く考え抜いていた。その子も初めて70を超えた。

佐藤進学塾では奇跡の様な事は起こらない。私が伝える原則的学習を素直に地道に続けてきた子が結果を出す。テキスト、ノートを真っ直ぐ机において、姿勢を正して勉強する素直な子が結果を出す。

「何で、偏差値70を超えたか分かる」

一人の生徒にと訊いてみた。

「わかりません」

としばらく考えてからこたえた。

その子は私が言った通りに学習している。しかし、その努力を当たり前の事だと思っている。諦める事無く正しい努力を続ける事で必ず、偏差値は「65」に到達する。それが三回位続くとその後安定する。自信がついて、学習面においての好循環が始まる。生活全般も、驚く位に充実し始める。

佐藤進学塾では聡明な子たちに向けて、今考えられる最も効率良い学習方法を伝えている。実際に、最短時間の学習で最高の結果を出している。根性論で長時間の学習を強要することはしない。ぜひ、家族で「模試成績表」に目を通して、話をしてほしい。そして、親子で一緒に間違った問題を直して頂きたい。

2026.1.21

『入試演習』

中三受験生の入試演習を行っている。中三生は入試に向けて、最後の仕上げを行っている。入試演習も三週目に入った。初めは緊張していた。診断テストと入試問題の違いに驚くからだ。

「問題形式が違う」

と驚く子が多い。

「入試問題は難しい」

と冷静さを失う子も多い。

三週目は少しリラックスしている。塾生一人ひとりが家で復習して各自、私が指導した通りに対策を立てて来ているからだ。問題を客観的に見て、冷静に取り組んでいる。

一週目、二週目は張り詰めた空気感であった。三週目はいつもの穏やかな空気感へと戻った。入試問題に対する詳しい解説と対策を聞いて、冷静さを徐々に取りもどしていく。

復習を重ねることに拠り入試問題に対して、平常心で取り組む事が出来る状態に成る。香川県立高校入試日まではあと二カ月ある。60日間、1440時間、それだけの時間があれば隅々まで学習することにより、一人ひとりが納得いくまで十分に仕上げる事が出来る。

「もう二か月ではない、まだ二カ月もある」

2026.1.20

『附属高松中学校合格』

佐藤進学塾の受験者全員が、今年も合格した。ご理解、ご協力頂いた保護者様には感謝の気持ちでいっぱいである。

「おめでとう」と声を掛ける。

「ありがとうございました」とこたえてくれる。

「どうだった」と訊く。

「算数が難しかった」と、皆が口を揃えて言う。

佐藤進学塾では、集中力を高める方法を具体的に伝えている。最大限に効率を追求した密度の高い学習指導を行っている。

実力ある指導者が最高の授業指導を行う。理数系は塾長、文系は副塾長、専任教員が担当する。ヤル気あるお子様が受講することに拠り、限られた時間で最高の成果を出す。

2026.1.19

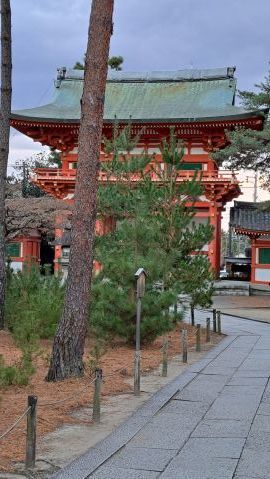

『小正月』

「一月十八日、日曜日」

氏神様である松縄熊野神社のどんど焼きが行われた。

どんど焼きとは、注連縄、お守りなどを神社に持ち寄りお焚き上げする地域行事のことである。お習字を焼いてお焚き上げをして、字の上達を祈念する神社もある。

どんど焼きには、正月飾を目印に来て下さった年神様を燃やした炎と共に見送る意味もある。縁起物を燃やして、五穀豊穣、家内安全、無病息災を願う。

昔から炎は穢れを清めて、生命を生み出すと考えられてきた。神聖な炎で縁起物をお焚き上げするどんど焼きには縁起の良い言い伝えが残っている。

松縄熊野神社で朝の十時頃からどんど焼きの神事は始まった。神主さんが祝詞を読み上げたあとに松縄町、神社総代の方が点火、炎は天に向かって大きく燃え上がっていった。

2026.1.18

『一週間』

この時期、土曜日の午前中は授業準備をして、午後からは中三入試演習を行う。その後、入塾面談を実施している。月曜日から土曜日までカリキュラムがびっしりである。

一週間が「あっ」という間に過ぎていく。

中学生は全学年、テスト対策を行っている。いつも以上に、皆真剣である。集中すると、時間が経つのがはやい。中学生は「診断テスト対策」、中三受験生は「入試対策」である。

高得点を取る子は徹底的に復習している。

間違った問題を丁寧に解き直す。教科書、辞書、参考書を隅々まで調べる。繰り返し、解き直して理解後完全に定着させる。

「あっ、わかった」

最初の小さい感動は大切である。

ところが、テストは出来ない。

教科書、辞書、参考書、塾テキストを使って徹底的に復習する。

「あーっ、わかった」

と心の底から感動する。

ここまでやると、テストが出来る。

同じ「わかった」でも意味が異なる。前者の「わかった」は表面的なもの、すなわち、分かったつもりということだ。後者の「わかった」は本質が理解出来ている。拠って、テストで実際に解くことが出来る。

結果が出る子は、正しい努力を必ず行っている。その正しい努力の仕方は塾長である私が生徒に教える。勉強の仕方、ノートの作り方など具体的に伝える。後は、それを素直に実行へ移せばいいだけである。

2026.1.17

『阪神淡路大震災』

6434人が犠牲となった阪神・淡路大震災は、発生から31年が経った。各地で早朝から追悼行事が営まれ、地震発生時刻の午前5時46分に参列者が目を閉じ、犠牲者に黙とうを捧げた。

三宮の東遊園地では、灯籠に火が点り「つむぐ」の文字が浮かび上がった。震災体験者が減り、知らない世代が増えている。次代に記憶を繋ごうと子どもと一緒の家族も多かった。

京都で進学塾勤務時、神戸にはよく行った。以前、タクシーに乗った時の運転手さんの話が忘れられない。

「あの日の朝、五時半に同業者と車で待ち合わせしてたんや。そしたら、突然、青白い光がピカッと横に走ったんや。その直後に、地面から突き上げられる様な衝撃が伝わって来たんや。車もぼくも、ひっくり返ってな、大変やったわ。急いで、会社に走って帰ったら、ビルがつぶれてもうてたわ。その時、ぼくは印刷会社の社長やってんで。もう無茶苦茶になってもうて、どうもできひんかったわ、ほんまに大変やったわ」。

2026.1.16

『一に復習、二に復習、…』

中学生は冬期講習より診断テストの対策授業を実施している。隅々まで徹底的に、復習を行ってほしい。

1.演習した問題の復習

①間違い直し

②教科書調べ

③学校ワーク類題演習

2.塾テキストの復習

3.辞書・参考書の活用

小六は数学と英語の中学予習を来週から行う。塾のテキストを出来るまで復習すること。

1.声を出して問題文を読む

2.ひたすら手を動かして書く

3.繰り返し問題を解き直す

大きなアドバンテージとなる。

中三、受験生は入試演習を実施している。入試問題と解法・解答を覚えるまで復習してほしい。授業中に伝えた得点を取得すれば必ず合格出来る。

家庭での復習が習慣化すると、勉強は少し楽しくなってくる。「勉強がほんの少し楽しい」と感じた時、良い結果が出る。大変な時期を乗り越えて、「勉強が、本当に楽しい」と感じた時、栄冠を手にする。

2026.1.15

『附属中入試』

今週、土曜日は附属中学校の入試である。いつもと変わらず、丁寧に授業指導を行う。入試直前だからこそ、授業指導を粛々と行う。算数は割合の発展問題を仕上げる。

特別なことは、何もしない。

受験の注意点、その後の中学予習講座について全員へ伝える。附属中であっても公立中であっても区別も差別もしない。高松高校合格に向けて全力で取り組む子を応援することを話す。

みんな、最大限に集中して考えている。そして、今日も静かに平常授業を終える。

受験する子に声を掛ける。

「平常心を大切に、いつも通りに取り組むこと」

「ありがとうございます。がんばります」

と言って、元気に帰って行った。

しかし、入試が勝負ではない。

勝負は来週の『中学予習講座』から始まる。

さて、ひと足先に合格を手にした中学部の子がいる。

三年前に附属中を受験して合格した公立小出身の子だ。

小四の時に佐藤進学塾へ入塾、一生懸命に学んでいる。

『西大和高校合格』

大したものである。

幸先の良いスタートだ!

2026.1.14

『丁寧な字』

年明け、復習ノートを出している子が多くいる。期末テストの復習ノート、診断テストの復習ノート、そして、冬期講習会の復習ノートなどを受け付ける。

「先生、お願いします」

授業後、一冊ずつ丁寧に見ていく。

完璧に出来ている子。

もう一息で完成の子。

少し残念な内容の子。

内容について、隅々まで見た後は、メッセージを書いて、一人ひとりに言葉を掛けて返していく。

「絶対、出来る様になるよ」

「勉強が楽しくなってくるよ」

「もう少し調べて書きこもうね」

少し、残念な内容の子は義務的にやって出している子である。残念だが、作業のように行っている。もしかしたら、親に「やりなさい」と言われたのかもしれない。学習が作業化すると、成果は出ない。

「その差はどこに表れるか」

「生徒さんの『字』である」

大きく、濃く、丁寧に書かれた字、心を込めて書かれた字。これらが出来る子たちに共通した字である。上手、下手はあまり関係ない。途中の計算も、考え方も詳しく書いている。理解しようとする気持ち、その子の心が伝わって来る。能動的に行い、自分自身の頭でとことん考えている。

素晴らしい限りである。

かつてこの様に言った子がいた。

「佐藤進学塾で実際に結果を出している人の復習ノートを見て衝撃を受けました。この様に勉強するから結果が出る。私の勉強のあまさに気付かされました。間違った原因を調べて理解している。学校ワーク、塾テキスト、辞書、参考書を徹底的に調べ、似た問題を探して解き直しをしている。私もこれから、できることからやっていこうと思います」

2026.1.13

『聞き間違い!?』

二年前の話である。

ふと、思い出す時がある。

「友だちのお父さんが 『さだまさき』のファンなんです」

「えっ、『すだまさき』かな」

「あっ、『すだまさし』です」

「えっ、『さだまさし』かな」

「あっ、そうです」

「『お前を嫁に、もらう前に…♪』と歌う人のことやね」

「友達の家に行ったら、それが流れてるんです」

「えーっ、『すだまさき』と違うか」

「友達の父が『さだまさし』のファンでいつも流れてるんです」

「今時、珍しいな」

「友達が『恥ずかしいからやめて』と言うのにやめないそうです」

「益々、珍しいな」

しばらく、話は続く。

六年前、生徒の家での会話を思いだした。

「お母さん『すだまさき』すごくいいよ」

「あー、『すだまさし』いいね」

「『すだまさき』、大阪出身だって」

「『さだまさし』さん、歌も演技も上手いね」

「あれ、お母さん、『さだまさし』って言わんかった」

「言ってないよ、『すだまさし』って言ったよ」

「えっ!」

「???」

さだまさしさんの話をしているのに、『すだまさし』、『さだまさき』と言ってしまう。

菅田将暉さんのことを話しているが、『さだまさし』、『すだまさし』と言ってしまう。

とても笑える、楽しい話だ。

なぜか、時々、思い出す。

2026.1.12

『一気呵成』

一気呵成とは、一息に文章を完成すること。また、物事を中断せずに一息に仕上げることと言う意味がある。

佐藤進学塾では原則として、新年度に生徒が入塾する。塾年間カリキュラムに則って計画的に授業を進めるので、生徒たちは学習及び復習が心に余裕を持って出来る。

ところが、少数であるが年度途中で入塾する子もいる。その子たちは塾テキストは単元の途中から学んでいくことになる。

その子達には塾テキストを家で自分の力で仕上げる様に言う。分からない時は「解説書を見て考えて良い」と伝えている。

これが出来る子は成績上位者となる。自分でやるわけだから、大変だが、能動的に考える力がつくからだ。

以前、小六で入塾した子がいた。友人に負けたくないので、小五算数テキストを春休みに完成させて提出した。中学校では塾の友人と定期テスト、診断テストで総合一位を競い合った。友人は大阪大学へ、本人は千葉大学へ進学して頑張っている。二人とも第一志望の国立大学である。

その子の妹は小四で入塾した。兄の頑張る姿を見て「私も、やる」と言って、小三算数テキストを春休みにすべて完成させて提出した。中学では運動部のキャプテンとして、勉強と両立して頑張った。その子は今、高松高校で岡山大学を目指して頑張っている。

学期の途中で入塾しても頑張る子が佐藤進学塾には存在する。佐藤進学塾が採用するテキストは教科書に準拠していないので難しい。それを自分の力で仕上げるとは大したものである。逆に、その位の気概がないとうちの塾にはついてくることは出来ないともいえる。

しかし、出来ることならば新年度に入塾するといろいろな意味で安心である。

2026.1.11

『レスポンス』

レスポンスとは反応、応答、返事のことである。

中一、中二は診断テスト対策を行っている。当該学年の学習内容は年内に終わっている。冬期講習からは診断テストに向けて試験対策問題の演習及び解説を行っている。

中一は初めての診断テストである。みんな、真剣そのものだ。私の説明を一生懸命に聴いている。

「診断テストは入試に直結する。 出題範囲は広い上に難易度も高く、実力が顕著にわかる重要な試験であり、今まで以上に本気で学習へ取り組む必要がある」

私の言葉に素直に反応して頑張っている。レスポンスが良い。素晴らしいことである。この調子であれば、何人かは220点を超える。今から、とても楽しみである。

中二は、昨年、一度経験している。経験しているだけにその重要さは十分に分かっている。拠って、真剣に取り組む子ばかりである。レスポンスが良いのである。昨年度、多くの子が210点を超えた。今年度も大いに期待できる。レスポンスが良い子は凄い結果を出す。

2026.1.10

『能動と受動』

「能動」 と 「受動」 の違いは 積極性の違いであると言える。様々な物事に対して自ら働きかけようという積極性に基づいて進んで動くのが 能動である。

積極性がない為に自ら進んで動くことなく、他からの働きかけに対して反応を示すのが受動だ。入塾当初は受動であることは仕方ない。全てをまずは受動で受け入れざるを得ないからだ。

しかし、出来る子は能動に変わる。速い子は三カ月、遅い子は六か月で能動に変わる。最初の半年が勝負であると言える。

「高校生になって思うことがあります。 最後は自分です。自主的に勉強するしかありません。受け身の状態では絶対に勉強は出来る様に成りません。能動的な学習習慣を付けてくださった佐藤先生には心から感謝しています」と言った卒業生がいる。

今、岡山大学歯学部で頑張っている。

受動から能動に変わる子には共通することがある。

1⃣家のお手伝いを進んで行っている。

お手伝いの大切さを親が子に教え、その行動に対して、親が子へ大いに感謝している。

2⃣先生の話や友達の話をよく聞いている。

人の話を良く聞く子の親は、お子様の話を一切さえぎることなく聞いてあげている。

3⃣分からなくても分かるまで粘り強く考える。

結果について、親が一喜一憂せず、結果に至る過程が大切であることを親が子に伝えている。

「能動的な行動を取る子には、『親が子にしている共通すること』があるという事だ」。

2026.1.9

『伝説の卒業生2』

塾生保護者様のご紹介に拠って入塾した小六の子の話である。入塾当初はノートに文字、数字を書くスピードも、問題を解くスピードも一番遅かった。すべてが丁寧な子であった。

焦っているので、私はよく声を掛けた。

「自分のペースを大切にするといいよ」

その子は次第に自分が解くスピードを気にしなくなった。その子は誰よりも私の話を一生懸命に聴いていた。解くスピードは遅くても、正答率は誰よりも高く、理解度は一番高かった。

中二になると、他の子と書くスピードも、解くスピードも同じ位に成った。その頃からクラスのリーダー的存在となり、皆をまとめてくれた。クラスのみんなから慕われていた。

中学校ではいつも総合二位であった。出来るライバルがいて、一番は取れなかったらしい。しかし、最後の診断テストで総合一位を取った。

「とうとう、やったね」と言うと、

「ライバルが私立受験日と重なり、受けていないんです」とニコリとしながら言った。

高校では生徒会長としても活躍、多くの人から信頼されていた。高一の時、後輩の応援に塾へ駆けつけてくれた。高二、高三では年二回、手紙で近況を知らせてくれた。最後に、いつも後輩の応援メッセージを書き添えてくれていた。

現役で東京大学に合格した時は、保護者様と一緒に挨拶に来てくれた。東京大学一年生の夏休みにも塾へ来てくれた。そして「後輩塾生を応援しています」と言って、東大鉛筆をプレゼントしてくれた。生徒たちに渡すと、みんなとても喜んでくれたことを思い出す。

周りの人のことを考えて行動する子は成功する。「人に何をして貰うかではなく、人に対して何が出来るかを考えて行動する子は、長期的に全ての事が上手くいく」。この子は、昔からいつも周りの事、友人の事を気遣っていた。たぶん、学校の先生や友人に対しても同じことをしていたのだろう。

この子は、『努力の天才』であった。私が言ったことは、すべて守った。姿勢を正し、原則的学習を続けた。復習方法を伝えると、その通りにやってきた。私のアドバイスを基に最高の学習へ辿りついた。中学の時「考古学者になりたい」と言う夢があった。高校では「哲学者になる」という夢に変わった。

今、その夢に向かって邁進している。

2026.1.8

『伝説の卒業生1』

今から約二十年前、佐藤進学塾を開校してから五年目くらいの時、小三のとても利発な子が入塾した。最初のうちは少し落ち着きがなく、時々キョロキョロしていた。

「佐藤進学塾では先生の話を良く聞いて、問題を深く考える事が大切だよ。大変だけれども、二時間の授業に集中しようね」と私はその子に言った。

神妙な顔をして話を聞いていたその子は、次回から授業に集中するようになった。姿勢を正して、先生の目を見て話を聞く、問題は深く考える事を真剣に行った。

たった、一回、丁寧に伝えただけでその子は変わった。賢い子と言うのは人の話の真意を判断する力が高い。また、言われたことを直ぐ実行に移す。だから、出来るのである。

小学校の期末テストでは全科目90点以上を取得した。全国模試は直ぐに偏差値65を超えた。そして、その後、成績は安定した。中学校でも、学年一位をキープ、高松高校入学も上位成績をキープした。高三まで部活を行い、勉強と両立した。現役で第一志望の京都大学医学部医学科へ進んだ。

今年も年賀状を戴いた。

「小児科医としてがんばっています。近々、近況報告に行きます」

その子の後輩が紹介を受けて多く入塾した。後輩たちも国立大学医学部医学科へ進み医学を学んでいる。今、高松高校で医学部を目指して頑張っている進行形の子も多くいる。佐藤進学塾は小さい塾だが社会で活躍している多くの卒業生が存在する。

2026.1.7

『真に大切なこと』

入塾を希望する親子に必ず伝えることがある。

「塾に依存してはいけません。塾の授業は一言一句もらすことなく聴くことが大切です。学校の授業も大切に考えてしっかり聞く必要があります。中でも家庭学習は最も大切です。お子様の為に家庭環境を整えることに協力して戴きます。真に聡明な子と言うのは、塾でも学校でも家庭でも集中して学習します」

私は家庭学習の大切さを常日頃から伝えている。

『塾、学校で学習する部分』と『家で復習する部分』があり、車の両輪の様なもので、両方が上手くいって初めて前進する。

その復習について、具体的にやるべきことも伝えている。

1.間違った問題をノートに書き写す

2.正しい考え方、解法を詳しく書く

3.間違った原因について、教科書を調べる

4.間違った問題を、二、三回反復練習する

5.類似問題をテキストから探して解き直す

これらが出来たならば結果は出る。

生徒の復習ノートを見ると、更に改善すべき部分が見えて来る。そこは、塾長である私が生徒一人ひとりに対して具体的にアドバイスを行う。間違った方法で長時間、作業の様に学習しても結果は出ず、徒労に終わる。正しい学習方法で「出来るように成りたい」という一心でやれば実力は飛躍的に伸びる。

2026.1.6

『卒業生の応援』

昨日の月曜日、高松高校、高松西高の卒業生たちが久しぶりに佐藤進学塾へ顔を出してくれた。

「先生、滝宮天満宮へ行ってきました。中三の子たちにご祈祷を受けた鉛筆を渡してください」と言って、渡してくれた。

卒業生は、高校生活についていろいろ話してくれた。とにかく「毎日の生活が充実していてとても楽しい」とニコニコしながらたくさん話してくれた。

一人は運動部でもう一人は文化部で活動しているという。一年経って、しっかりしたお姉さんになっているが、小学校、中学校の時のことをいろいろと思い出す。

高松高校の子が最後に言った。

「高松高校では大体、上位15位内をキープしています。矢張り、学校で習ったことを家で集中して復習することが一番大切だと思います。佐藤進学塾では、小学生の時から正しい学習方法や私に合う勉強方法をきめ細やかに教えて下さいました。今でもそれがとても役に立っていて感謝の気持ちでいっぱいです」

今年受験する中三受験生たちへ滝宮天満宮の鉛筆を一人ひとり手渡すととても嬉しそうな顔をしていた。生徒たちが合格を手にするまでには、いろいろな人たちの多大な協力と盛大な応援がある。

2026.1.5

『テスト対策』

中学一年、二年生は冬期講習会より診断テスト対策を実施している。既習事項の総復習である。

理解していることと、定着していることは異なる。理解していても、問題が解けないことはよくある。問題の正しい解法が、理解後に定着していないからだ。

「では、どうしたら解ける様になるか」

1.対策問題の復習をていねいに行う

2.教科書を調べ大切なことを書き出す

3.学校ワークで類似問題を探して解く

上記を、三回繰り返せばよい。

さて、『睡眠』についての書籍を繰り返し読んでいる。

「繰り返し学習したことは、レム睡眠中に深い記憶として残る。一回だけ学習したことは不要な事として記憶から削除される。さらに深い記憶として残す為には、十分な睡眠が必要である」と書いてある。繰り返し、反復したことは、睡眠中に脳が重要な事と認識するそうだ。

私が普段言っている「音読、書写、反復を徹底して行う事が大切である」という事は矢張り重要なのだ。私が常に「集中して学習して、早く帰って寝なさい」と言っていることは理にかなっているのだ。

さて、一、二回だけの浅い学習では、記憶に残らず、結果は出ない事がはっきりした。思うような結果が出ない子は、もう一回、繰り返し学習すると良い。それでも、思うような結果が出なければ、更に、もう一回、繰り返し学習すると良い。そのうち、何回やれば結果が出るか体感できる。

最高の結果が出ている子は、それが感覚的に分かっているのである。そこまでやり切っているから、その感覚が肌感覚として身に付いている。さあ、テスト対策に集中して全力で取り組もう。終わったら、早く帰って、翌日の準備をして早く寝よう!

結果を出すには、学習時間ではなく学習密度が大切である。

2026.1.4

『冬期講習後半戦』

一月三日、受験生の冬期講習後半戦を開始する。みんな、正月はゆっくり過ごした様だ。しかし、授業が始まると直ぐに集中モードに入る。いつもと変わらない佐藤進学塾の光景である。

あっと言う間に、五時間の講習が終わる。これだけの集中力があって初めて、入試の当日も最後まで集中することが出来る。完成度は高まっている。一人ひとりが自信を持つと良い。

授業を終えると、一人の子が話し掛けて来る。

「診断テスト、230点を超えるように頑張ります」

「もう、それだけの力は付いているから大丈夫だよ」

明後日の一月五日、月曜日からは全学年の平常授業を始める。中三生はいよいよ入試対策が始まる。睡眠をしっかりとって、免疫力を高めよう。受験生、最後は体力が勝負である。

2026年度 生徒募集状況

新小5・新小6・新中2は『残席「各1名」』です。

「素直で前向きなお子様をお待ちしています」

2026.1.3

『新たなる挑戦』

冬休みはあと一週間ある。拠ってまだ挑戦できることがある。挑戦と言っても、大仰に考えることはない。自分の得意分野を伸ばすことに挑戦する。今の自分を変えることに挑戦する。

算数や数学が得意であれば、発展問題に多く挑戦すると良い。社会が得意であれば、新聞、参考書の活用に挑戦すると良い。諦めそうになっても、あと一分考えることに挑戦すると良い。

「おもしろい」「たのしい」「すごい」など、今まで見過ごしていた大切なことに気付くはずだ。

流れやリズムが変わっていく。

そういったチャンスが冬休みにはある。普段の小さな努力が、冬休みの挑戦と相まって大きな成長に繋がることもある。

「それに気づくことが出来るかどうか、思い切って挑戦するかどうかで人生はガラリと変わる」

2026.1.2

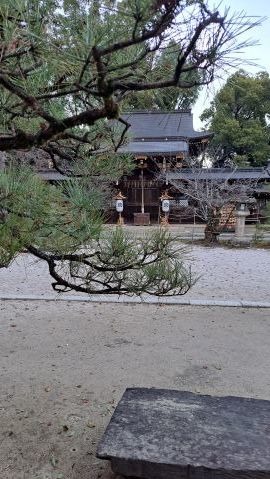

『御祈祷』

石清尾八幡宮さんへ祈祷を受けに行った。高松の護り神ゆえ、毎年末にお願いしている。一年間、無事に過ごす事が出来たことを神様に感謝する。

石清尾さんは918年、八幡大神様が亀命山山上に現れたので、国司が祠を建ててお祀りしたと伝わっている。由来は、社殿があった赤塔山が亀ノ尾山塊の山裾にあたり、石清水八幡宮の石清水と亀の尾を合わせて、石清尾になったと言われている。

古来周辺は海で、亀がたくさん這い上がって来ていたことから亀命山、亀阜など亀とつく地名が多く見られる。南北朝時代、讃岐を治めていた細川頼之公が当宮への崇敬の念篤く、戦勝祈願を行う。細川清氏を破り、河野氏征伐が成就したことより、当宮の社殿を改修し、様々な武具を奉納された。

1588年には讃岐守生駒親正公が高松城を造営した際に当宮を城の鎮護、高松の産土神と定める。江戸時代に入り、1642年高松藩主となった松平頼重公も当宮を篤く崇拝し、1666年に社殿を造営し社領と多数の宝物を寄進された。以後、藩主は代替わりごとに当宮を参拝することになる。

以来、高松の護り神として現在に至る。

さて、以前、七五三で祈祷の子と一緒になった。

「お母さん、神様、メガネかけてるね、…」

「ご祈祷中は、お話ししてはいけませんよ」

祝詞を上げる神職さんを神様と間違えたようだ。若い神職さんは、大きな黒いメガネを掛けておられた。ご祈祷を受けて一年を締めくくることが出来た。そして、新たな一年を清々しく迎えることが出来る。

2026.1.1

『慶雲昌光』

床の間に書の軸を掛ける。

「御目出度い雲に美しく光る日光のこと。 雲は吉兆を運び、光は生活に輝きをもたらす」

正月に相応しい軸である。

器や御軸を扱う店が京都御所の南東角に在る福丸太平堂さん。年に二、三回訪れて作品を鑑賞する。気に入った京焼があるとお願いして譲って戴く。

十年前位の出来事である。ある日、不思議なことが起こった。その日は、その御店に行く気は無かった。しかし、いつも通り寺町を歩く間になぜか、その店に辿り着いた。

そして、御軸の前に立っていた。

ご主人に訊いてみる。

「こちらは何方の書ですか」

「東福寺の管長の書ですよ」

「いつのものですか」

「五十年位前の書と思われます」

「何代前の管長の揮毫ですか」

「三代か四代前の管長でしょう」

「いい書ですね」

「そうですね」

「お譲り戴けますでしょうか」

「諒解しました、準備致します」

それ以来、床の間に掛けている。

さて、随分前の事になる。

二十六年前、大いに悩んでいた。

「合併後の大きな進学塾に残るか、独立して小さな進学塾を起ち上げるか」

時間がある時に良く訪れる『東福寺』へ足を運んだ。普段は広大な境内に人はほとんどいない。そこで、伽藍を見ながら考え抜いた。三時間ほど経過した頃、雲の間から美しい光が射しこんできた。

天の啓示を感じた。

「自分でやってみなさい」

その瞬間、結論が出た。

「『理想の進学塾』を創る」

不思議な御縁を感じた。偶然ではない、必然であると感じた。御軸が来てから良いことが多く起こる様に成った。良くないことが起こっても、転じて良くなる。良いことが起こると、良いことが続いて起こる。自分自身の見方や考え方が変わったのかもしれない。僧の御心を敬う気持ちの御返しかもしれない。

コロナ禍から日常生活は戻った。

人々の考え方はコロナ前と比べ大きく変わった様に感じる。しかし、教育において真に大切なことは変わらない。そこは信念をもって、真摯に授業へ取り組む。子たちの為により良い指導をする為に変えるべきことは変えていく。子たちの心を磨いていく為に大切な幹の部分は変えずに守り抜く。

新年も宜しくお願いしたい思う。

2025.12.31

『大晦日』

二学期平常授業、冬期講習の年内日程が終了した。生徒みんな集中して取り組んだ。その集中力は素晴らしいものであった。

「ゆっくり解こうね」

普段は生徒たちにこの様に声を掛ける。

しかし、テストは時間に制限がある。適正な速度で解くには、解法を的確に覚えてリズム良く解く必要がある。

冬期講習では正しい解法を習得、適正な速度で解く時間感覚を身に付けた。あとは、家の復習に掛かっている。家で復習する内容は具体的に伝えた。

冬休みを有意義に過ごしてほしい。決めた時間でやるべきことをやると良い。あとは時間を自由に使えばいい。一人ひとりが上のステージへ上がるチャンスである。

講習期間中、一生懸命に取り組んでいるのに答が出ず苦戦している子もいた。私が指導する解説を懸命に聞いている。その後「なるほど、そうやると解けるんだ」という心の声が聞こえて来る。

「わかった」

小さな声も聞こえてくる。

「がんばったね」

すかさず、声を掛ける。

数学はセンスや閃きがある子だけが出来るのではない。一生懸命に解説を聞いて、復習して習得する子が出来るのだ。前者と後者の比率約2:8だ。中学、高校と学年が進むに連れて後者が大きく伸びていく。

「先生、一年間どうもありがとうございました」

生徒達が深々と頭を下げて、お礼を言って帰って行く。

「良くがんばったね。来年も一生懸命取り組もうね」

私も頭を下げて、一人ひとりに声を掛けてから見送る。

一年間、大切な生徒さんへ向けて授業指導ができた事をありがたく思う。インフルエンザ、コロナ等々の感染症が依然変わらず猛威を振るう中、佐藤進学塾の子たちは一生懸命授業へ参加した。ご理解、ご協力頂いた保護者様、生徒さんには心より感謝申し上げる。

2025.12.30

『卒業生』

冬期講習が終わった後、三人の卒業生が訪ねて来てくれた。

神戸大学医学部医学科の子、香川大学医学部医学科の子、そして、大阪大学工学部の子である。みんな、昔の面影はあるが、しっかりしたきれいなお姉さんになっている。

三人の子たちは一斉に話し始めた。みんな、理系の大学ゆえ、日々の勉強は大変難しくとても忙しそうである。しかし、三人とも第一志望の大学なのでとても充実している様だ。

話していると、三人とも個別指導の学習塾で非常勤講師として働いていることが分かった。そのシステムや学習内容について聞くと「えーっ」と驚く内容ばかりであった。

卒業生たちは面白可笑しく話してくれた。

中学生時代、その中の一人の子は天才型であった。しかも努力を厭わない天才型だったので、学力は盤石であった。復習ノートを毎回提出、私のアドバイス通りに学習を行い学校では常に総合一位であった。

もう一人の子は秀才型であった。私が言う原則的学習を愚直に行い実力を着実に伸ばしていった。しかし、第五回診断テストで大失敗、200点を割り込んだが努力を継続、総合一回では再び220点を超えた。

更にもう一人の子も秀才型で、音読が嫌いな子であった。音読の重要性を伝え徹底的に練習させた。音読が上達すると実力は大きく上昇した。中三・二学期期末テストでは総合二位に一気に躍り出た。

楽しい思い出と共に大変な出来事も多くあった。みんな、それを乗り越えた。そして、今、輝いている。これからも困難なことがたくさんあると思うが、ピンチをチャンスと捉え乗り越えていってほしい。

2025.12.29

『御正月飾り』

十二月二十六日、注連縄を塾建物の中央へ飾り付けた。職人さん手作りのもので、心の温かみが感じられる。

お正月を迎えるにあたって、塾玄関に飾ることに拠り年神様を迎え入れる為の依り代として年神様が下りて来る目印となる。

家の内外を清め、幸福を願う飾り付けとして、古来より日本の伝統文化として受け継がれている。

注連縄が張られていたら結界を意味していて、その場所やものは日常とは異なる神聖性を帯びていることを表している。

注連縄の注連と言う言葉には占めの意味があり、神霊が特定の場所を占めていることを示している。

佐藤進学塾では伝統文化を大切に、生徒たちへ継承していく。

2025.12.28

『師走』

冬期講習期間中は朝から晩までやるべきことがたくさんある。午前中は教室の美装、プリント類の準備、各学年の指導事項の最終確認等を行う。午後からは生徒たちを迎え入れる。

「先生、よろしくお願いします」

前向きな小学生、中学生が復習ノートを次々と提出してくる。二学期期末テストの復習、あるいは全国模試の復習だ。

「先生、通知表オール5です」

中学生が通知表の評価を伝えに来る。二学期、九教科の通知表評価である。中三オール5、内申220㌽であった子もいる。

復習ノートにじっくりと目を通す。一生懸命に取り組んだ軌跡を見ていると、心が軽くなる。一人ひとりに宛てたメッセージを書いて生徒へ手渡す。

通知表を提出した子と話をする。

まず、生徒の感想を聴く。次に、良くがんばった点をしっかりと褒める。その後、改善する必要がある点を具体的に伝える。「この科目はもうひと頑張りで5になるよ」。気が付いたら十分も話している。

私の本意が伝わると、本当にうれしい。もう授業を始めなければならない時間が来ている。小さな教室の中をあちらこちらへと移動して、生徒一人ひとりの目を見て話をする。冬期講習授業は平常授業と同様にもしくはそれ以上に力を入れて指導を行う。

師走の意味、由来には諸説ある。師匠である僧侶が、お経をあげる為に東西を馳せる月という意味である『師馳す』が最も有力な説である。私にとっての師走ももうすぐ終わる。お正月は、少しゆっくり過ごすことが出来そうである。生徒たちもお正月を家族と一緒に楽しく過ごすと良い。

2025.12.27

『サンタクロース』

「サンタさん、来たかな」

「はい、来ました」

「プレゼントは、何かな」

「大好きな本です」

「良かったね」

「はい、うれしいです」

クリスマスプレゼントに本を贈られた子が多かった。私の子たちが小さい時もサンタさんがやって来た。京都のマンションに届けてくれた。その時も、素敵な本が贈られた。

『にじいろのさかな』

マーカス・フィスター著

谷川俊太郎 翻訳

「にじいろに輝くうろこをもった、世界でいちばん美しいさかな。でも、彼はひとりぼっちでさみしい。ある日彼は、かしこいタコに相談にいくことにしましたが……」

虹色の魚は美しい鱗を周りの魚たちにあげていきました。すると、海中が、きらきらしてきました。そのうち、虹色の魚は他の魚と一緒にいることが楽しくなるのでした。とうとう、きらきらのうろこが一枚になってしまいましたが虹色の魚は、幸せな気分になるのでした。絵が大変美しく、心温まる内容です。

2025.12.26

『言葉』

言葉は大切である。

まわりのみんなから明るい言葉を掛けられている子はとても、明るい子に育つ。

まわりのみんなから優しい言葉を掛けられている子はとても、心優しい子に育つ。

まわりのみんなから穏やかな言葉を掛けられている子はとても、心穏やかな子に育つ。

2026年度 生徒募集状況

新小5・新小6・新中2は『残席「各1名」』です。

「素直で前向きなお子様をお待ちしています」

2025.12.25

『用意周到』

完璧な準備をして、「質の高い指導」を行う。

冬期講習会の準備が整った。完璧な準備を行うには、心の余裕が必要だ。これは、生徒も指導者も同じである。

賢い子は心と体をうまく休ませている。リフレッシュすることが上手なのである。「少し、ゆっくり過ごしたかな」くらいでもいいのである。

さて、冬期講習会が始まる。

昼の部は中三、夕の部は小学生、夜の部は中一、中二である。中三は診断230点突破目標に対策を行う。小学生は算数と国語の総復習を行う。中一、中二は診断テスト対策演習を行う。

一昨年より、中学生は午後9時15分に終了している。これにより、塾から遠い子でも午後11時には就寝することが出来る。

集中して密度の高い学習を行い、睡眠時間はしっかりと確保する。冬休みは規則正しい生活を送ることが大切だ。新年からも、この体制を続けていく。結果は、『成績優秀者一覧』の通りしっかりと出ている。安心して、質の高い教育を受けると良い。

2025.12.24

『年間カリキュラム終了』

中学部全学年の年間カリキュラムが終了した。佐藤進学塾では、学校で一年間掛けて習う内容を十二月までにすべて指導を終える。

数学であれば、方程式の利用、関数、図形に力を入れて指導を行う。特に、一次・二次関数、図形の証明には力を入れる。

さて、中学生は冬期講習では『診断テスト対策』を実施する。二月からは、『学年末テスト対策』を実施する。そして、三月からは、『新学年の予習講座』を実施する。

先を見据えて指導を行っているから結果が出る。各学校の進度を気にする事はない。佐藤進学塾カリキュラムで進行する。

「附属中の進度に合わせているのですか」

と時々、聞かれる。

「合わせていません。佐藤進学塾のカリキュラムに則り進めています」

といつも、答える。

さて、中一の子たちには診断テストと学年末テストの話をした。診断テストは初めて受けることに成る。範囲が広いこと、定期試験とは形式が異なることを話した。中二、中三で上位成績を取得している塾生の学習姿勢と具体的な学習内容についても伝えた。

まず、一つ目は冬休み中に平常授業の塾テキストを復習して全問題を即答出来る様にしている。そして、二つ目は学校のテストで間違った問題を、教科書、ワークで復習して完全理解している。最後に三つ目は冬期講習の復習を教科書を使い隅々まで復習行うと共に塾の国語発展テキストを仕上げている。

あとは、診断テスト対策後に復習することで210点を超える。仕上がりが非常に良いと220点を超える。問題と相性が良くコンディションも良い時は230点を超える。高松高校入学後を考えるならば、220点を超える必要がある。この様な話をすると、結果を出す子は真剣な眼差しで聴いている。

2025.12.23

『全国模試』

全国模試の受検が全学年、塾生全員、無事に終了した。今回の成績表は、一月下旬に届く。それまでにやるべきことがある。

1.自己採点

2.問題の解き直し

3.弱点分野の復習

自己採点の段階で90点を超えていれば、勉強方法は正しく軌道に乗っていると言える。自信を持って学習を続けると良い。

90点を下回っている様であれば注意が必要だ。家庭学習を見直さなければならない。勿論、間違った問題は直ぐに解き直す。

「凡ミスだった」など甘いことを言ってはいけない。凡ミスと思っている問題は、本質的な理解が出来ていないことが多い。

計算ミス、漢字の間違いなどを侮ってはいけない。そのままにしておくと、同じミスを何度も繰り返す。間違った問題は教科書、辞書、参考書を徹底的に調べ、間違った原因について深く考える。丁寧に解法を書いて、筋道立てて考えていく。それを三回繰り返して初めて本質的な理解が得られる。

「一日後、三日後、七日後に行うと効果が高い」と脳科学の研究者が著書に書いていた。エビングハウスの忘却曲線を見ても分かることだ。結果が出ない子はこれらをやっていないか軽く見ている。結果が出る子はこれらを丁寧に時間を掛けて行っている。その差が日を追うごとに開いていく。

「心の底から出来る様に成りたい」という思いが、強いかどうかである。テストが終わった今、やるべきことはたくさんある。「テスト前ではなく、テストが終わった今が最も大切なのである」。

2025/12/22

『テスト結果』

附属小学生の第三回学力テストの結果が出た。良く頑張った。良いところを褒めて、学習の改善点を伝えた。

中学生の二学期末テスト結果もほぼ出揃った。五教科・九教科『総合一位』を始め、上位成績取得者が今回も多く出ている。

「よく、がんばったね」

と声を掛ける。

「ありがとうございます」

と笑顔でこたえる。

結果は『上位者一覧』として教室に掲示している。来月十五日頃にプリントした書類を生徒を通じて各家庭に配布する。

素晴らしい結果が出ている子には共通することがある。

①塾と学校の平常授業の復習を、毎日必ず行っている。

②テスト三週間前から、テスト勉強を真剣に行っている。

③音読、書写、反復を徹底して行い理解、暗記している。

(※スマホの扱いは、時間、内容とも保護者が管理している。持っていない子も多くいる)

結果に納得いかない子は三点のいずれか上手くいっていない。殆どの場合『①平常授業の復習』である。そこを見直し、実行に移す事で納得いく結果が出る。

上位十位内を継続的に取得している子たちが行っている共通することがある。数学・英語・国語、塾の『発展テキスト』である。教科書、ワーク、ノート、プリント等は完璧に仕上げた後の話である。最後に発展テキストの試験範囲に挑戦している。(附中の子は実練テキストを徹底的に行っている)

2025/12/21

『中三「総括」』

中三は今回も素晴らしい結果が出た。二学期末テスト、国立中学校『総合1位』の子が一人、公立中学校『総合1位』の子が二人出た。上位十位内に入った子も多くいる。

上位三名の子に共通していることがある。

『小四』の時、全員入塾した。

みんな、表情が明るい。勉強以外に好きなことをやっている。丁寧に学習している。宿題と復習は必ず行っている。確固たる学習習慣が身に付いている。

普段を大切に学習している。それらを小学生時代に身に付けている。中学生になり特別なことをしているわけではない。

「効率的な学習が出来ている」

テスト前に、睡眠を削って夜遅くまで勉強しているわけではない。塾で二三時間集中して学習する。それから家に帰り、気になる事を学習したら次の日の準備をして寝る。夜の十二時までに就寝、集中して学習したら、風呂に入って早く寝ている。

やるべき時にやるべき事を驚くくらいに集中して学習しているのである。ゾーンと言われる集中状態だ。話し掛けても気付くことはない位集中している。その時間を佐藤進学塾は大切にしている。

今の様なテストが終わった時期に本気で指導を行っている。簡単な内容はやらない。難しい内容をじっくりと時間を掛けて教える。目先の点を取る為ではなく、好奇心を喚起する為の授業指導を心掛けている。

流石に上位の子たちでも『三平方の定理「空間図形」』は習得に時間が掛かる。しかし、今やっていれば冬休みまでに習得できる。入試頻出である。今、大切なことを学習することが重要だ。

テスト前ではなく、『テストが終わった「今」』が大切なのである。

2025/12/20

『中学生「総括」』

中学生の平常授業は全教科、該当学年ののカリキュラムを全て終えた。来週から冬期講習となり、診断テスト対策を始める。

定期テストの推移を伝えた。50%の子が上位安定、30%の子が上昇基調、20%の子が横ばいであった。

「なぜ、この様な差がつくのか」

生徒たちに訊いてみた。

「復習の差だと思います」

「その通りだね」

「先生の話をよく聞いているかどうかではないですか」

「それも、あるね」

「勉強と部活のバランスだと思います」

「確かに、そうだね」

みんな、よくわかっている。大切なことが分かってきている。学力だけではなくメンタルが関係することも理解出来てきている。でも、もう一つ、差がつく大切なことが出ていない。

「もうひとつあるんだけど」

と、訊いてみた。

「『音読』です」

と私が言う。

「あっ、そうだ」

と言う顔になる。

原則的学習の『音読・書写・反復』いずれも大切だが、中でも『音読』は特に大切である。小三の時からその大切さは常に伝えている。塾の授業中も音読を重視している。すべての教科で皆に音読してもらう。中でも理科、社会は授業中の60%近くの時間は私も含めてみんなで音読をしている。

元々、上手な子もいるが、練習を重ねる間に驚くくらいに上手になった子もたくさんいる。大体、一二年一生懸命に練習すれば上手になる。それを素直にやるかやらないかである。音読が上手な子は成績が上位安定している。音読が上手になった子は、成績が上昇基調にある。この関係は絶対である。

十年ほど前、音読の大切さが教育現場で取り上げられることが多かった。特に、私立小中学校でこの大切さが大いに語られていた。今、日本ではタブレット学習ばかりが最先端で良い事の様に取り上げられる。

しかし、先進諸国では先行実施、その弊害が取り上げられ、IT機器を取り入れると成績の伸びが鈍化する事から紙媒体で学習を行い、音読や計算、書写を大切にする学習へ再び戻して一年が経過した。学習方法自体、世界レベルで見ていかなければ、子どもの能力を最大限に伸ばし育てることは出来ない。

生徒たちに訊く。

「出来ている子は何が違うのかな」

「学校でダントツ一番の子は手の指にタコが出来ていました」

「塾で一番出来る子に訊くと、『教科書の勉強を一番大切にしている』と言っていました」

「一番の子は『ワークを10回以上反復して覚えた』と言っていました」

子たちは一番大切な事に気付き始めたようだ!

2025/12/19

『「全国模試」終了』

「テストは終わってからが始まり」

何時も、私が言う言葉だ。

「どの問題を間違ったのか」

結果を出す子は、自分の答が気になる。

試験後、すぐに自己採点を行う。そして、間違った問題を見つけ出す。解答解説書をよく読んで、間違った問題を解き直す。

「なぜ、間違えたのか」

その原因がとても気になる。

結果が出るのは約一か月後だ。

それまでに間違った問題は復習する。出題元を教科書、塾テキストから探し出して根元を理解する。問題を解き直して間違った原因を考える。参考書を活用して理解を深めて、知識を広げていく。

一か月後に結果が返却されたら、もう一度復習する。その時には、スラスラと解くことが出来るはずだ。既に丁寧に復習しているから、点数は気にならない。

「二度と間違わない事が大切だ」

2025/12/18

『以心伝心』

以心伝心とは、文字や言葉を使わなくても互いの心が通じ合うことを言う。もとは禅宗の言葉で、文字や言葉では表すことの出来ない仏の神髄を師が弟子に伝えることである。

さて、小学高学年、中学生の生徒たちが姿勢を正して全国模試を受けている。その姿を見て心底「素晴らしい」と思った。

今までに、何度も注意した。姿勢の大切さを繰り返し伝えた。そして、今、美しい姿勢で模試を受けている。

入塾した子たちには最初に姿勢の大切さを伝える。テキストを真っすぐに置く。おなかと背中にこぶし一つ分をあける。左ひじはつかず、背筋をスッと伸ばす。

姿勢が美しく成れば、必ず、良い結果が出る。勉強の神様は、その子の心を見ている。姿勢が美しい子は、心が美しい。

生徒たちに文字や言葉で大切なことを伝える。手を替え、品を替え、一生懸命に伝え続ける。以心伝心、上級学年になると、多くを語らずとも此方の意図することが殆ど伝わる様に成る。

たまに、姿勢がくずれることはある。その時は、「姿勢に気をつけてね」と声を掛ける。それを、素直に受け入れて、「はい、気をつけます」と直せばいいだけだ。小四は、まだまだである。しかし、その中に二人、きちんと守っている子がいる。テストも時間いっぱい、集中して解いていた。結果が楽しみだ。

2025/12/17

『夢つうしん』

一月号の書類を生徒へ手渡している。先週金曜日、中一、中二の生徒さんから配布し始めて、今週水曜日、小四の生徒さんに配布し終える。親子一緒に内容をご確認願いたい。

1.夢つうしん

2.生徒宛の手紙

3.中三診断テスト成績優秀者一覧

4.診断テスト対策日程(※中1・中2)

5.学年末テスト対策日程(※中1・中2)

6.入試対策日程表(※中3)

以上である。

今週金曜日で塾の二学期平常授業は終了する。その後は、冬期講習会の日程に合わせて授業を実施する。学年により日程は異なる為、プリントをよく確認してから通塾を願う。

2025/12/16

『全国模試週間』

「全国模試で大切なことは」

1⃣問題用紙が配られたら、問題全体を一、二分位掛けてゆっくりと見渡していく。同時に難しそうな問題は印を付ける。

2⃣問題をよく読んでリズム良く解いていく。見た事ない問題、 難しい問題は無理して解くことはせず、後回しにする。

3⃣問題を解き終わったら、気掛かりな問題を丁寧に見直す。時間があれば全体を見直すが、ない時は二、三問に絞り込む。

長く通っている生徒たちはそれらを守る事が出来る様に成っている。何よりも素晴らしいことは、テスト前にテキストや参考書を出して復習していることである。

精鋭の生徒たちが集中して取り組む。制限時間いっぱい使って丁寧に問題へ取り組む。二、三問、気掛かりな問題に絞り込んで見直しをしていく。

上位安定している子は90~100点を狙い、上昇基調に在る子は80~90点を狙うとよい。問題の難易度にも拠るが採用している全国模試は80点で偏差値60、90点で偏差値65、100点で偏差値70位になる。

中三は入試のプレテストとして取り組む。テスト中は、最初から最後まで最大限に集中する。時計を見るのは二、三回程度である。佐藤進学塾の素晴らしい伝統を受け継いでいる。これからも、益々、頑張ってほしい。一生懸命に取り組む子たちを本気で応援する。

※2026年度 生徒募集状況

新小5・新小6・新中2は『残席「各1名」』です。

新小3・新小4・新中3は『残席「各2名」』です。

新中1は定員に達していますので、入塾希望の方は予約待ちに登録してください。

「算数・数学が得意な子、読書が好きな子、家庭学習を行う子をお待ちしています」

2025/12/15

『偏差値70』

全国模試で偏差値70を突破する子が佐藤進学塾には多くいる。科目別ではなく、三科目、五科目合計の総合偏差値である。

中二後半から偏差値70を超える様に成った子がいる。小学生の時は、あまり勉強が出来る子ではなかった。

入塾面談の時に質問をした。

「得意教科は何かな」

「…」

「将来の夢は何かな」

「…」

「読書は好きかな」

「…」

何か答えようとするが、言葉が出てこないようだった。当然、入塾時は総合偏差値50にとどかなかった。しかし、この子は素直で真っ直ぐな心の子であった。私が言うことを、いつも耳を澄まして聴いていた。私が言う通りに復習をする努力を続けた。その間、保護者様も陰に陽にご協力頂いた。

結果が出なくても、その努力をやめることはなかった。三年後あたりから良い結果が出始めた。伸び悩んでいた偏差値が、一気に65を超えた。自信がついたのか、それ以降はその実力を維持した。

その時、その子に訊いた。

「数英国は安定してきたね。最近、社会も確実に点を取っている。 なぜ、こんなに社会が出来るようになったのかな」

「…」

矢張り、言葉が出てこなかった。

少し待つと、ぽつりぽつりと話し始めた。

「中一の時に地理と歴史に強い興味を持ったんです。小学校の時に佐藤進学塾で習ったことを、中学校になり今度は学校で再び習う、その時、本当に面白いなと思ったからなんです」

佐藤進学塾には努力型の秀才が多い。天賦の才能を持つ天才は諦めて凡人になることがある。ところが、努力型の秀才は諦めることをしない。諦めることなく努力を続けることで必ず勝者となる。

2025/12/14

『寒暖差』

近年、体調がすぐれない子が多くなった。それに加えてなかなか治らなかったり、ぶり返したりする子が多くなった。夏が、暑過ぎて秋はなく、一気に冷え込んだせいだろうか。

さて、寒暖差疲労と言う言葉がある。気温の変化に体がついていかない状態のことをいう。

ヒトの平熱は、36℃~37℃位に保たれている。体を守る為に、人は体温を一定にコントロールするホメオスタシスの仕組みが備わっているからだ。

多少の温度変化であれば、ホメオスタシスが機能する為、問題はない。しかし、寒暖差が大きくなると、体温を一定に保つ為、自律神経の働きが活発になる。

結果、エネルギーを過剰消費して、体に疲労が蓄積する。その疲労は肉体的な不調もあれば、精神的な不調もある。その両方の時もあるから、非常に厄介である。

不調を軽減する方法が書籍には示されている。

1.温度差をなくす

2.バランスのとれた食事を心がける

3.良質な睡眠をとる

4.適度な運動をする

5.お風呂にゆっくり浸かる

私たちが、協力できることもある。

1,3,4,5,の四点である。

「1」教室内の温度をエアコンで細やかに調整出来る。

「3」授業終了時刻を午後9時15分に設定しているから安心である。

「4」塾の勉強と部活動やスポーツクラブの両立をすすめている。

「5」大部分の子が午後9時半頃までに帰宅出来るから余裕がある。

「2」は保護者様が一生懸命に考えられている。

気温の変化は体にとって大きなストレスとなる。激しい寒暖差が続くと、自律神経のバランスが崩れる。そして、疲労がたまり、様々な体調不良を引き起こす。日頃から出来る限りの対策を行い、寒暖差疲労をため込まないようにしよう。佐藤進学塾では健康管理を第一に考えている。

※2026年度 生徒募集状況

新小5・新小6・新中2は『残席「各1名」』です。

新小3・新小4・新中3は『残席「各2名」』です。

新中1は予約待ちです。

「素直で前向きなお子様をお待ちしています」

2025/12/13

『「全国模試」意義』

上位校を目指す都心部の子は、全国模試を重視する。偏差値で自分自身の実力を知り、志望校を考える。志望校を決めてからその学校の合格偏差値を目指す子も多い。

全国模試自体、多くの種類がある。難易度にも差があり、模試受験者層の学力も異なる。同じ偏差値「60」でも、同等に扱うことは出来ない。ものさしの目盛りが異なるからである。

高校になると、三社の模試を受験する。そして、冷静に全国区で受験校を判断する。さて、高松高校を受験する時は、殆どの中学生が診断テストの成績と通知表評価のみを基準に決める。

しかし、それだけでは合否が一致しない子がいる。それを一致させる為に、全国模試偏差値推移を加える。佐藤進学塾採用の模試では偏差値68で推移している子は100%合格する。

「本番は練習、練習は本番」

私が良く言う言葉である。

練習の全国模試は本番のつもりで受けるべきである。しかし、所詮、練習なので上手くいかない時は復習すれば良い。何回、失敗しても、復習して改善し続ければいいのである。その為に全国模試は実施する。高校入試は、一回勝負である。こちらは力を抜いて、練習の感覚で受けなければならない。

2025/12/12

『「全国模試」週間』

来週より全国模試を実施する。最初に問題用紙が配布される。その時、すぐに問題を解き始めてはいけない。

まず、問題すべてにゆっくりと目を通す。どの様な問題が出ているかを確認する。その為に「一、二分」時間を使う。

見直しを前提に解いてはいけない。ゆっくり丁寧にリズム良く解き進める。難しい問題は、印をしてあとで解く様にする。二、三分考えて、わからない問題もあとに回す。

殆どの問題は確実に解くことが出来る。だから、あわてる必要はない。二、三問、難しく感じる問題がある。それらはあとに回せばいいのである。ここで粘ると、時間配分がくずれる。

解けなかった問題はあとで復習すれば良い。それが、全国模試の大切なところである。所詮、模試は入試の練習である。

分からない問題がある事に意味がある。難しい問題に出会うから楽しい。丁寧に復習していれば、90点は取得出来る。佐藤進学塾採用の全国模試は良質な問題が殆どだから安心して取り組めばいい。

「最後に、大切なことを伝える」

模試を受ける時は緊張しているので、解くスピードが速くなる。

「では、どうすればよいか」

自分の普段の『音読』の速さと『黙読』の速さを完全に合わせる。

一人ひとり、問題を解く最適なスピードは能力に拠り異なる。他の人の問題を解くスピードを気にしてはいけない。猛スピードで解いている人は多くのミスをしている。

模試受検中、実際に声を出すことは出来ない。しかし、賢い子は頭の中で必ず声を出している。実際に音声は出ていないのだが、しっかりと声を出しながら丁寧に文章を読んでいる。インナースピーチと言う。

「そうすれば、実力を発揮出来る」

2025/12/11

『入塾申し込み』

今年も入塾の問い合わせが多い。

コロナ禍、一時期はピタッと止まっていたのが嘘の様である。十一月頃から問い合わせが増えている。すでに、殆どの学年で新年度の定員が9割以上確定している。残席は一、二名だ。

佐藤進学塾は看板がない、広告もない、テレビ・ラジオ・SNSのCMもない、安易な広報活動はしない。唯一、ホームページにて塾の内容についてブログを中心に毎日発信している。

それでも、問い合わせは多い。

この時期、問合せフォームの質問に対するメール返信で多くの時間を使う。平日は平常授業を行っている為、入塾三者面談は土曜、日曜に行う様になる。小さな塾ゆえ時間は限られる。

新小3、新小5、新小6、新中2は、早くも残席「1名」となった。各学年、定員に達した場合は予約待ちになる。申し訳ないが、新中1は予約待ちである。ご検討中の方は、早めにご連絡願えるとありがたい。新年度生がはやめに確定すると、授業指導に専念できるので私たちも心底うれしい。

入塾希望の方は『問合せフォーム』の送信をお願いする。12月中旬からは冬期講習準備の為、返事は少しばかり遅くなることを了承願いたい。この調子だと、来年早々には定員に達して募集は締め切りと成る。

※2026年度 生徒募集状況

新小3・新小5・新小6・新中2は、『残席「各1名」』、新小4・新中3は『残席、「各2名」』です。新中1は『予約待ち』です。定員に達した時はその時点で予約待ちとなります。

「素直で前向きなお子様をお待ちしています」

2025/12/10

『全国模試』

中三の子は受験校を決定する。

①中学三年間の「内申点」

②「診断テスト」の得点

③「全国模試」の偏差値

三点の数値を見て決める。

① 200点/220点中

② 220点/250点中

③ 68ポイント

三点の数値が揃うと、高松高校合格可能性は80%を超える。

学校では①②の数値で話し合う。

塾では③の数値をくわえて話す。

偏差値を重視しない子もいる。

学校では話題に出ないからだ。

合格者追跡調査表を見ると、模試偏差値と合否の相関は高い。

全国模試を大切に考えてほしい。

一月テストを、来週に実施する。

模試予定表の通りに実施する。

学校のテスト同様大切にしよう。

高校の実テや全国模試へ繋がる。

2025/12/9

『ていねいさ』

字を丁寧に書く子は、勉強が出来る。字の上手、下手はあまり関係ない。下手でも、字が丁寧な子は出来る様に成る。

テスト勉強も終盤になると字を丁寧に書く子と、そうでない子に分かれる。丁寧に書いていない子は焦っている。焦っているから、鉛筆の音もカチャカチャと大きくなる。

「冷静さが大切だ」

丁寧に書いている子は、自律神経が整っている。交感神経と副交感神経のバランスが良い。呼吸が深く、しっかりできている。心に余裕があるから結果が出る。

脳科学者が「気持ちを落ち着けるには、『呼吸を整える』ことが最も有効である」と書籍に書いていた。

解答を丁寧に書いている子は高得点だ。「△」かなという答えに「〇」がついている時がある。学校の先生も丁寧な字が心地良く、思わず「〇」をつけたのだろうと思われる。結構良くあることだ。

2025/12/8

『傾聴』

傾聴の「聴」の漢字が意味することは、言葉に「耳」を傾け、表情に「目」で注意を払い、感情に「心」を配り、大切な話に共感することだ。

目、耳、心を使って話に耳を傾けると、相手もこちらを理解してくれる様に成る。出来る子と言うのは傾聴する事が出来る。その親も傾聴する能力が高い。

友人間で傾聴を大切にすると、その関係性は良好な状態が長く続く。師弟間で傾聴を大切にすると、生徒は先生の話を良く聴く様に、先生もその子の話を大切に聴く様になる。

親子間で傾聴を大切にすると、親子関係が良くなる。何より、子が親の話す事を良く聞く様に成る。

「うちの子は親の話を聞かないんです」と言うのは、実は親が子の言う話をよく聞いていないことが原因である。

テストが終わった今、傾聴することを大切にすると良い。

私自身も気をつけたい。

2025/12/7

『全国模試』

全国模試1月号を12月中旬に実施する。それに向けた問題集の冊子を配布する。まずは、ゆっくり丁寧に解いてほしい。

後は、以下を行うと良い。

1.塾テキストの復習

2.教科書、参考書の学習

3.前回模試「8月号」の復習

「90点」以上取得を前提に学習しよう。そうすれば、偏差値は「65」を超える。高松高校の合格可能性が高くなる。

テスト前一週間は、全力で試験勉強を行うこと。小六は附属中入試と、中学一二年生は三学期学年末テストの範囲と重なっている。中三は第五回診断テスト範囲とも重なっている。

集中して、試験勉強は行うと良い。

だらだらと長時間やる必要はなく、やるべきことを行ったならば、早めに就寝しよう。一生懸命に学習した内容は睡眠中に脳内で整理されて、不要なことは排除され大切な事は記憶として定着していく。

2025/12/6

『中一数学』

「球の表面積と体積」

公式を覚えるとよい。

覚え方は授業中に伝えた。

表面積…4πr²

体積 …4/3πr³

3.14を計算に使わない。

拠って、計算は楽である。

文字式の計算が大切になる。

三回反復すればコツは掴める。

r²=r×r

r³=r×r×r

の形で約分して計算するといい。

2025/12/5

『「塾庭」樹木の剪定』

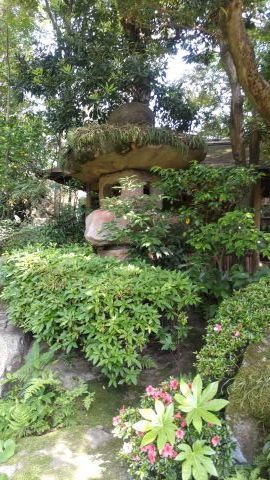

庭師さんが、塾の樹木を綺麗に整えてくれた。塾の庭師さんはとても誠実な方である。朝から夕方まで、心を込めて剪定して下さった。

朝七時半過ぎに到着して準備を整えて、朝八時から樹木の剪定へ取り掛かる。十時に休憩、お茶を飲みながら話をする。

「枯れている木がありますね」

「今年は暑かったからですか」

「たぶん、そうでしょう」

「最近は暑すぎるのですね」

「どこの庭も木が弱っています」

「木が可哀そうですね」

しばらく、話は続く。その後、正午まで剪定作業を続けられる。午後は一時から剪定を再び始められる。午後三時に休憩、美しく整えられた庭を見ながら話をする。

「綺麗になりましたね」

「最近、庭木は少なくなりました」

「木があると心が落ち着きます」

「私も本当にそう思います」

「私も剪定に力が入ります」

「とても、ありがたいです」

「皆、気持ち良く勉強出来ます」

「では片付けをして終わります」

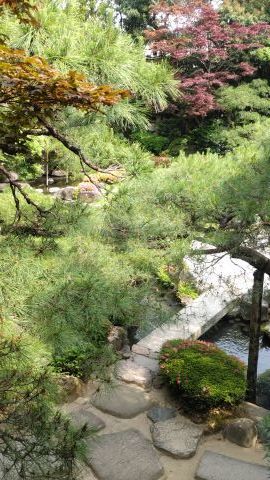

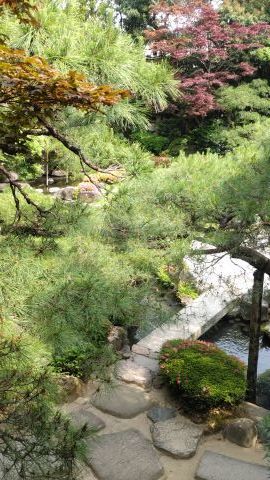

塾庭は、美しく凛としている。テスト対策期間中、昼も塾で勉強する。庭の緑を眺めながら勉強すると、集中力は高まり勉強が捗る。何より、目に優しい。庭の木々も生徒たちを応援してくれている。

2025/12/4

『入塾面談』

12月~3月、毎週土、日曜日に新年度入塾面談を行っている。お子様には適性検査(30分)を受けて頂く。その間、保護者様には佐藤進学塾の理念・方針を詳しくお伝えする。

保護者様からは質問を受け付け、丁寧に答える。適性検査終了後、『漢字・文法・語彙・読解』について、現時点での実力を判定して今後の課題についてお話しする。

その後、保護者様、お子様、塾長の三者でしっかり話し合う。適性検査を合わせて『80分』の時間を掛ける。保護者様の疑問点について、丁寧にお答えさせて頂き、安心して頂く。

進学塾の授業は一年間受けて初めて良さが分かる。長い時間を掛けて三者にて心を開いて話し合うので、深いところまで話を進める事が出来る。

保護者様がホームページ、特にブログをよく読まれている場合は話が早い。お子様が、礼儀正しく元気に挨拶が出来る素直で前向きな子であれば、入塾の手続きはスムーズに進む。お子様が、丁寧にスリッパを揃え、お礼の言葉を伝えて挨拶して帰って行く子もいる。うれしい事にそんな子が殆どだ。

素直で前向きな子には最適な進学塾である。ヤル気ある子の為に静謐な学習環境を守り抜く。高松高校を本気で目指すお子様に来て頂きたい。人の気持ちを思いやることの出来るお子様を待っている。

※2026年度生募集開始

新小3『新規募集』、新小5・新小6・新中2『「各1名」募集』、新小4、新中3『「各2名」募集』となっています。新中1は『予約待ち』となっています。素直で集中力のあるお子様をお待ちしています。まずは、「お問合せフォーム」を入力後、送信願います。定員に達し次第、募集は締め切らせて頂きます。

2025/12/3

『静謐な学習環境』

佐藤進学塾は静謐な学習環境を維持している。松縄、熊野神社東側の閑静な住宅街の中に立地、開校以来、少人数定員制指導を貫く。高松高校を第一志望校として頑張る子を応援する。

佐藤進学塾は凛とした空気が漂っている。先生と生徒、皆で話し合う時間は重要と考えて、様々な学校の子が情報を共有する場としている。小さな教室だが、活気は溢れている。

一人ひとりに合った、効率の良い学習方法を教える。それを習得するには時間が掛かることは事実である。しかし、皆、諦めることなくその学習方法を習得する。

塾では二、三時間、集中して学習する体制を整える。家でも二、三時間、復習する内容を具体的に伝える。それ以上は強要しない。興味あることに時間を使うことも大切だ。

人間、集中力が維持出来るのは「五十分」である。それを二、三セット行う。人間の脳の習性に合わせて、学習時間を設定している。あとの時間は、自由に使えばよい。本当にやる気ある子の集団だから成り立つ。二、三時間の学習で、最高の結果を出す。自分の力と私の指導を信じて努力する子を応援する。

※2026年度生募集開始

新小3『新規募集』、新小5・新小6・新中2『残席「各1名」』、新小4、新中3『残席「各2名」』、大変、申し訳ありませんが、新中1は『予約待ち』となっています。素直で集中力のあるお子様をお待ちしています。まずは、「お問合せフォーム」を入力後、送信願います。

2025/12/2

『テスト対策「完成」』

附属小六年生の第三回学力テスト対策、公立中・附属中学生の二学期期末テスト対策が完成した。

「本当に良く頑張った」

中学生はテスト対策中に色々な話をする。大切なことに気付いてほしいからだ。琴線に触れるまで様々な話をする。それ以外は静かに見守る。

「本が読みたい」

「部活を思いきりしたい」

「栗林公園のライトアップを見に行きたい」

テストが終わってからやりたいことは色々とある様だ。好きなことを好きなだけやればいい。ご理解、ご協力頂いた保護者様に心より感謝申し上げたい。

2025/12/1

『「小五」算数』

小五の算数は、『割合』の指導を終えた。数学に繋がる大切な単元である。また、国語の読解力が必要になる。

「もとにする量、くらべる量、割合」

問題文を読んで、もとにする量とくらべる量を見つける。「は」、「の」、「に」、「を」に気をつけて読んでいく。その後、関係図に書き表す。

素早く、正確に!

小五の基本的な割合の問題は線分図より関係図がよく分かる。左側にもとにする量、右側にくらべる量を書く。その間に矢印を書いて割合を書き込む。

あとは公式を使い計算する。

中学数学ではすべてxを使って、方程式で解くことが出来る。しかし、小学生の間は関係図を書いて理解することが大切だ。割合の応用問題に入ると、線分図を書いて考える方法を指導する。線分図は、一本、二本、三本と増えていく。書く時と解く時は、線分図の順番を逆に考える。

具体的な解法は授業で伝えた。

中学の数学では方程式が使えるのは事実だ。しかし、発展問題は問題文が非常に長い。そこから、もとにする量とくらべる量を瞬時に見つけ出す必要がある。その力は小学算数で身に付けておく必要がある。時々、適当にかけたり、わったりする子がいる。この様な子は直ぐに行き詰まる。

矢張り、関係図を書いてから式を立てることが大切だ。関係図を書く時間は慣れると、ほんの十数秒だ。その時間を大切にすると、正確に答えを出す事が出来る。ノートに書かれた解法の過程を見ると、その子の算数力、数学力が今後伸びるかどうか直ぐに分かる。

計算の速さ、正答率を気にする親御さんは多い。実際、計算力が高い子は算数が出来る。ところが、抜群に数学が出来る子は、計算力以上に問題文を図や絵に表す能力が非常に高い。計算力よりも、そういった創造する能力を大切に考えた方が良いと私は考えて指導している。

2025/11/30

『紅葉』

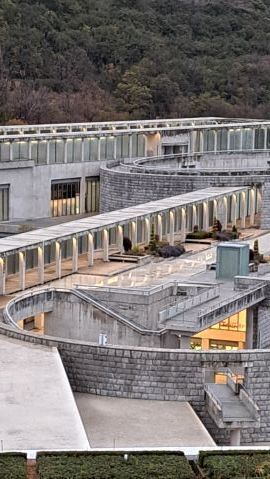

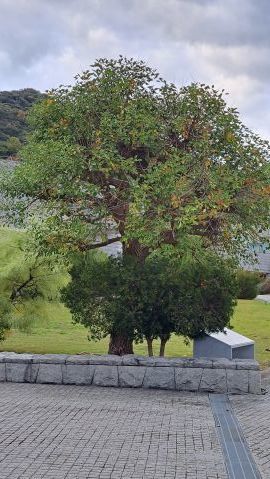

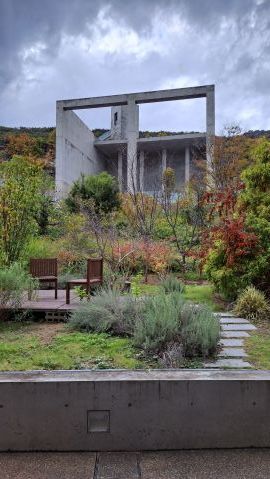

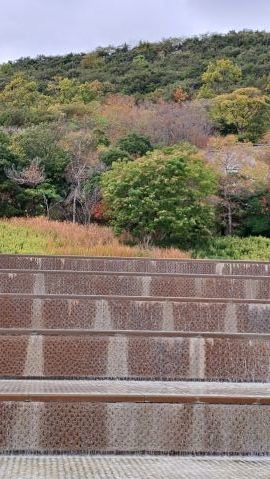

淡路島の夢舞台へ行ってきた。

以前は採石場であったところである。建築家安藤忠雄氏、グランドデザインに拠る施設群が伸びやかに広がる。

高度経済成長期、経済活動の為に山を削った。人間が破壊した自然を本来の姿に戻し、様々な動物や植物と人間が共生出来る空間を創造して出来上がった淡路夢舞台だ。

どの角度から見ても、どこを切り取って見ても美しい。山の緑、海、空、コンクリートが見事に融合している。世界の安藤氏が考えた素晴らしい紅葉を楽しんできた。

近年、人気の新しい施設やカフェ、レストランのオープンが続いているのが淡路島西海岸エリア。週末になると非常に多くの観光客であふれかえる程、人気の観光スポットとなっているそうだ。

それに比べて、淡路夢舞台がある東海岸はとても静かである。

2025/11/29

『計算ミス』

佐藤進学塾ではノートに計算の過程を丁寧に書く習慣を付けるように指導する。筆算はマスに合わせて数字を書いて、線分はものさしを使って書くように伝える。

それを素直に守る子は、間違いなく計算ミスは減る。計算ミスが多い子は数字が雑な子、計算を丁寧に書かない子、無理して暗算をする子である。速いばかりで正答率は低い。

「暗算でさっさとやりなさい」

といつも言う親御さんがいた。

その子は、無理して暗算で答を求めた。結果、計算ミスが多い子に成った。速く解き終わっても見直しをしない。残念だが、親がきつい事を言うと取り返しのつかない事になる。

「ゆっくり、計算すればいいよ」

私が言っても、聞かなかった。

その後、親御さんから、

「うちの子、計算ミスが多いんですけど、どうしたらいいですか」

という相談があった。

「ゆっくり計算するよう、言葉掛けしてください」

と理由を添えて伝えた。

「それでは速く出来るようになりません」

と聞く耳を持たなかった。

その後は、…、である。

「先生が仰られた通りにしよう」

と言って下さる親御さんもいた。

その子は、ノートに大きく筆算を書いてすべての問題を解いて来た。毎週、ノート一冊を使って、濃い字で心をこめてびっしりとノートに書いて来た。

「すごいね、時間が掛かったね」

と、私が言うと、

「そんなに時間はかかりません」

と、生徒は答えた。

「本当に良くがんばったね」

と、私が褒めると、

「筆算はとても楽しいです」

と、その子は答えてくれた。

その子は計算ミスが殆どない子に育った。小六の後半からは算数の偏差値が常に65を超えた。中学生では数学の偏差値が常に70を超える様に成った。

「先生、数学はおもしろいです」

と言って、私が推薦する『「発展テキスト」数学』にいつも取り組んでいた。もちろん、今、高松高校でも理系へ進んで数学を愉しんでいる。筆算を丁寧にを書いて計算する子は算数、数学が出来る子に成る。勉強に限らず、何事であってもゆっくり丁寧に行うということは本当に大切なのである。

2025/11/28

『卒業生の話』

医師を目指して高松高校で頑張っている子の話である。その子は中学二年生からグッと成績が伸びた。中学校では上位10位内となり、全国模試偏差値五科70を超えた。

その子が最後に言った。

「部屋を片付けたら、昔の模試が出てきました」

「いつ頃の模試かな」

「小四の時の模試です」

「入塾して、間もない頃だね」

「はい、そうです」

「結果はどうだった」

「国語の偏差値が『46』だったんです」

「えーっ、そんなに低かった」

「母とそれを見て、思わず大笑いしました」

「それは笑うしかないな」

「あれから、一生懸命頑張って本当に良かったです」

「本当に良く頑張ったね」

「お母さんも『良く頑張ったね』と言ってくれました」

「それは本当に良かったね」

小四で入塾してから卒業するまで、音読・書写・反復を行う『原則的学習』を忠実に守った。復習を必ず行い、ノートを提出した。私がそのノートにアドバイスを書き込むと、その通りに学習方法を改善してから再び提出してくれた。とても、素直な子であった。

それを繰り返すうちに、効率良い学習が出来るようになった。その陰に保護者様のご協力が在ったことを感じた。塾の授業中は集中力を高めてゾーンの状態に入り授業を受けていた。

普段は二、三時間、テストや入試前は四、五時間集中して学習を行い、午後十一時に日々就寝していた。睡眠をしっかりとっているので、いつも頭は冴えていた。それで、しっかり結果を出した。今も、結果を出していると言う。陰ながら応援している。

2025/11/27

『「テスト対策」最終日』

本日、対策最終日だ。生徒も、ここまで本当に良く頑張った。あと一日、頑張って実力を発揮すると良い。

気を付けるべきことがある。

「あと一日で終わり」

と思ってはいけない。

「もうすぐ、終わり」

と考えると、脳が緩んでしまい脳のパフォーマンスが最大限に発揮出来ないそうだ。

スポーツドクターはオリンピックを目指す水泳選手にゴールの先を考えるように伝えるという。

100mがゴールならば、さらに先の120mをゴールと考える。「ゴールを突き破る感じで泳げ」と言うそうである。また、「次の大会を意識せよ」とも言うそうだ。

佐藤進学塾の生徒たちは本当に良く頑張った。テストは一旦、明日で終わる。しかし、「日曜日に終わる」位の意識でいくと良い。12月中旬の全国模試や2月中旬の診断テストを意識してテストに臨むと良い。

最後に、生徒へ訊いた。

「テストが終わったら何したい」

「とにかく、ゆっくりしたいです」

今週は、ゆっくりするといい。

2025/11/26

『「小四」算数』

『大きな面積』を指導する。

1.複雑な面積の求め方について、三通り習得する。

2.面積の単位の関係を理解、換算方法を習得する。

複雑な図形を書き写して、全体をイメージすることが重要だ。全体からつけたした部分を計算して、順にひいていく。ノートに筆算を行い、丁寧に計算して答を導き出していく。

その後、単位を換算する。

1a(アール)=10m×10m

=100㎡

1ha(ヘクタール)=100m×100m

=10000㎡

1㎢(平方km)=1000m×1000m

=1000000㎡

これらの単位の関係は確実に覚える。覚えるまでは、換算表を見ながら確認して換算すればよい。

①2500㎡=25a

②5000ha=0.5ha

③10ha=1000a

単位の換算が直ぐ出来る様にする。

小数点を右へ移して、10倍、100倍、…、とする。小数点を左へ移して、1/10、1/100、…、とする。私が授業中に伝えた具体的な方法を使うと、速く正確になる。これら、単位の換算は出来る子でも間違う。時々、まったく間違うことなく出来る様に成る子がいる。

かつて、その子に聞いてみた。

「なんで、こんなに速く正確に出来るようになったの」

「お母さんと、毎朝、五分間いっしょに練習しています」

「どれくらい、続けているの」

「二か月くらい、続けました」

「良く頑張ったね」

「お母さんは、私がよく間違う所をプリントにまとめてくれました」

「お母さん、すごいね」

「はい、それを毎日練習すると間違う所はほとんどなくなりました」

その子は中学生になり、自分でノートにまとめることがうまくなった。小学生の時、お母さんがまとめてくれたプリントが基になっている様だ。私が「こうすると良くなるよ」というと、それも実行して更に力を伸ばした。その後、この子が抜群に出来るようになったことは言うまでもない。

2025/11/25

『テスト直前面談』

佐藤進学塾では一人ひとりの子と話す機会を多く設けている。中学部の生徒たちとテスト勉強の最終確認を行った。

テスト範囲の仕上がりを聞く。敢えて、アドバイスはしない。ひたすら聞いて、時々、その言葉を繰り返す。

生徒

「中理は仕上がりました」

塾長

「中理は仕上がったんだね」

生徒

「あっ、白プリの仕上げがまだ不十分です」

生徒

「ワークシートは理解しました」

塾長

「ワークシートは理解したんだね」

生徒

「あっ、まだ完全に覚えきれていません」

お子様の言葉をそのまま返す。

すると、自分が言ったことの中の矛盾に気付く。

「数演はすべて解くことが出来るのか」などと塾長や親がきつく聞いたなら、「数演はすべて解ける」と不安を抱えつつ、子どもは言い返す。お子様の思考回路は一瞬ストップするのだ。これでは、いけない。お子様が気付くことが大切だ。人にあれこれ言われてやったことは身に付かない。

次に、重点的に学習することを訊く。

「副教科を完全に仕上げます」

「それは、いいことだね」

「ワークを更に解き直します」

「とても、いいことだね」

「教科書を隅々まで理解します」

「がんばって理解してね」

すべてを肯定する。

不思議だが、すべて肯定していると、こちらが気に掛けていることに生徒はふと気が付く。そして、自分自身が言ったこと以上の勉強を行うようになる。そして、結果を出す。平常授業の時は、丁寧に教える。普段は私達が徹底的に指導して、引っ張っていく。

テスト前は子どもたちを信じて、必要以上のことは言わない。本当の意味でのお子様の自主性に任せる。テスト直前に教え込んではいけない。テスト前にむやみやたらに質問を受けてはいけない。自分で考える事をしなくなるからだ。進学塾の指導者とお子様との距離感はとても大切である。

2025/11/24

『卒業生の言葉』

テスト対策はより良い形へ変革している。以前は『たし算』の発想だったが、今は『ひき算』の発想である。必要なことに対して最大限の時間を掛けて行い、無駄なことは一切省く。

「シンプルの極み」と言える!

さらに、来年度は無駄を省く。

その構想が既に浮かんでいる。

昨年、中三の子たちに訊いた。

「三年間、佐藤進学塾のテスト対策を受けてどうだった」

生徒たちは各々答えてくれた。

「テスト前、塾では黙読により深く考えて理解する学習、家では音読により流れを掴み内容を覚える学習とうまく分けて学習することが出来、とても良い結果が出ました」

「佐藤進学塾は高松高校を目指していてみんなやる気があるので、高い集中力を維持して学習している。だから、みんなと一緒に自分も最高の集中力で学習して実力を発揮することが出来た」

「佐藤進学塾は受け身の子には向いていません。 正しい学習方法を佐藤先生から教えていただき、それをもとに自分自身で計画を立て、能動的に学習する人に向いています。それが、テスト前の対策では顕著に現れることが分かりました」

「テスト前に、先生はあれこれと勉強のことをうるさく言いません。私たちの言うことを冷静に聞いてくださいます。そのあと、的確なアドバイスを頂けることはほんとうにありがたかったです」

「わたしは、中一の時、テスト前は夜の十時には寝ていました。塾はやるべきことをやったら早く終わるので、次の日の準備をして、安心して寝ることが出来ました。さすがに今は違いますが、それでも、夜の十一時には寝ています。テスト対策が九時十五分に終わって頂けることはとても良かったです」

前向きに学習する子、正しい生活習慣が身に付いている子、塾長、副塾長の教えを素直に守り頑張る子に向いている進学塾である事が改めて良く分かる。長時間拘束をしない、多くの宿題は出さない、考え抜いたカリキュラムの下、限られた時間で効率良い指導を行い最高の結果を出すことを約束する。

2025/11/23

『三位一体』

三位一体は、さんみいったいと読む。三つのものが一つになること、また三者が心を合わせることと言う意味である。

三位をさんみと読むのは日本の古くからの習慣で、連声という発音しやすくする為の音の変化だ。平安時代に貴族の位を従三位、じゅさんみと読んだ。 現代では、三位はさんいと読む。

さて、卒業生の子で「良く頑張ったな。凄い結果を出したな」と言う子の保護者と塾長、副塾長の関係性には共通点がある。感謝の気持ちがこめられていて、それが犇々と伝わって来る。

「保護者様とお子様との関係性も、良好なものが築かれているのだろうな」ということがよく分かる。

先日、保護者様から手紙を頂いた。普段の指導に対するお礼の言葉が多く書かれていた。テスト結果に対するお礼ではなく、結果に至る過程に対するお礼である。

指導は更に効率良いものになっていく。お子様も、集中力が高まり益々頑張っていることが見て取れる。その子に限らず、頑張っている子たちというのは、皆、共通している。

『塾長⇔感謝⇔お子様⇔感謝⇔保護者様』と言う関係性が築かれていることに気付かされる。私が人として大切にしている笑顔、感謝、掃除のうちの一つである。

2025/11/22

『兄弟姉妹』

「先生、妹をお願いします」

「ありがとう。面談の日を決めて連絡するね」

「先生、弟をお願いします。まだ、入れますか」

「ありがとう。あとひとり、大丈夫だよ」

「先生、私も妹をお願いします」

「ありがとう。姉妹三人で通うことになるね」

同じ学年で三人の子が兄弟姉妹通塾の申込書を出してくれた。他にも、eメールで連絡をくださっている方がいる。

ありがたいことである。

兄弟姉妹で通って戴くと私の教育方針が共通して認識され、私の考え方が家族みんなで共有されるので、指導がとても上手くいく。音読・書写・反復を行う原則的学習、学習生産性の高い効率の良い学習指導、人を思い遣る優しい気持ち、睡眠時間の重要性、結果より過程を大切にする考え方等々が皆に浸透する。

12月上旬からは外部生徒募集を開始するが、各学年、「1、2名」の募集となる。定員に達すると、募集は締め切らせて戴き、生徒たちへの学習指導へ徹する。小さな進学塾なので、生徒一人ひとりを最大限大切にしていく。新年度募集をお待ちの保護者様におかれましては、ご理解、ご了承をお願いしたいと思う。

2025/11/21

『素直な心』

「姿勢を直してね」

「はい」

素直に直す子がいる。

「必ず、返事をしてね」

「はい」

素直に返事する子がいる。

「字は心をこめて書こうね」

「はい」

素直に書く子がいる。

一方、穏やかに伝えても姿勢を直さない子、返事をしない子、字を雑に書く子もいる。勉強以前の話である。

『素直な心』は大切である。

さて、八年前の話だ。小四で入塾した生徒がいた。「姿勢を正そうね」と言うと、一瞬「?」という顔をしたが、その日から姿勢を正そうと私が言う事を守った。椅子を下げて、お腹と背中にこぶしを一つ分あけて、背筋を伸ばして、左ひじはつかない様にして姿勢を正した。

勉強も頑張る子で素直に復習を行っていた。ただ一つ、気掛かりなことがあった。理科、社会が覚えきれないのである。中学校の中間テストで、他の子は全科目90点以上取ったのだが、その子だけ理科、社会は80点以下だった。勉強方法を話し合って改善を試みたものの二学期も変わらなかった。

期末テストの時、同じ失敗を繰り返し、結果が出た日にその子は塾を休んだ。それまで一度も休んだことはなかった。しかし、次の日、目を真っ赤にはらしてやってきた。気持ちの強い子であった。

中二になって、やっと全科目90点を超えるようになった。本人も、とても嬉しそうであった。ところが、今度は中三診断テストの理科、社会が30点を(6割)取れない。再び、勉強方法を話し合った。この時もなかなか上手くいかなかったが、最後の診断テストでは40点を超えた。

「理科、社会は覚えたら出来る」と言う指導者が多くいるが、実際には上手くいかない子もいる。そういう子供たちの気持ちに寄り添う必要がある。受験は迷っていたが挑戦、見事合格、高松高校へ進学した。苦しかった分、本当に嬉しそうだった。

『素直な心』

神様も応援してくれた様だ。

2025/11/20

『睡眠』

期末テストが一週間後となった。今まで頑張ってきたことに自信を持つと良い。みんな、本当に良く頑張っている。

「午後9時15分」

対策授業は終了する。

集中して効率の良い学習を行った。夜遅くまで、塾に生徒を拘束しない。私自身も早く寝て、体調管理を万全にする。

「健康管理が大切、早く寝よう」

と伝えて生徒たちを一人ひとり見送る。

「ありがとうございました」

生徒たちは挨拶をして、静かに帰って行く。

早く寝て、体を休めると良い。寝ている間に脳内で知識は整理される。

且つて、一人の中学生が言った。

「私は、夜の十時には寝ます。もう少し、遅くまで勉強しなければいけませんか」

私はこう答えた。

「その習慣を変える必要はないよ。早く寝て、ゆっくり体を休めるといいよ」

この子は中学の時、上位十位内をキープしていた。

無理をして夜遅くまで勉強しても、知識は定着しない。時間は限られているのでやるべきことをやって成果を出すことが大切である。学習は時間ではなく、学習生産性の高さが大切なのである。

睡眠をたっぷり取って、英気を養うことで実力を存分に発揮しよう。佐藤進学塾ではテスト前、学習面は当然だが、心と体のサポートを最大限大切に考えて効率的な指導を行う。決して、無理はしない。

2025/11/19

『小三算数』

『かけ算の筆算』の単元について

二桁×二桁、三桁×二桁の指導を行う。

かける数が一桁であれば簡単だ。九九が、しっかりしていればミスも少ない。かける数が二桁になると、少し難しくなる。

①かける数の一の位をかけられる数へ順番にかける。

②かける数の十の位をかけられる数へ順番にかける。

③①の答えと②の答えをたす。

左手にものさしを持ち、スライドさせながら線をひく。右手に鉛筆を持ち、手から離すことは決してしない。

九九は声に出しながら、答えを書いていく。目、口、耳、手を連動させて計算を行う。筆算は、ノート一枚に左右二つ、上下三つ、合計六つの筆算を書く。これらを生徒に伝え練習した。

「姿勢を正してやることが大切だよ」

「なんで」と訊く子がいる。

姿勢が美しい子は、正答率が高い。これは、事実である。美しい姿勢はリラックスした状態をもたらす。頭も心もリラックスしているから正答率が高い。頭よりも心がリラックスしているような気がする。

2025/11/18

『俯瞰』

俯瞰とは高い場所から全体を見下ろす事や、物事を広い視野で見渡す事を指す。物理的に上から下を眺めるだけでなく、物事を一歩引いて全体の状況や背景を把握する意味でも使われる。

俯瞰という言葉は、目に見える範囲を広げるだけでなく、物事の詳細にとらわれず、全体像を理解する為の姿勢を表す。問題解決の際、俯瞰的に捉える事は大切だ。これに拠り細かい部分に注目するのではなく、全体の流れや本質を掴む事が出来る。

早い学校では、テスト範囲表が配布されている。試験範囲表が配布されるまでに、教科書の書き写しと学校ワークの問題演習を一通りは終わらせておく必要がある。

テスト範囲を『俯瞰』しておくのだ。

教科書と学校ワークの学習が中途半端なままテスト勉強に入ると学習に大きな偏りが出る。教科間による学習時間の偏りが出る場合もある。問題演習を作業のように行い、深く考えていない場合もある。暗記に時間を掛けて、思考に時間が不足している場合もある。

これでは納得いく結果が出ない。

教科書と学校ワークを一通り終わらせると、テスト範囲全体が俯瞰できる。やるべき学習内容が具体的に見えて来る。拠って、落ち着いて学習することが出来る。教科間の学習時間をバランス良く配分して行う事が出来る。深く考えて、丁寧に調べて、完全理解して学習内容を完全定着させることが出来るのだ。

教科書、学校ワーク、『二回目』の学習からは、深い部分が見えて来る。「あっ、そういうことか」と根底から理解出来る場面が多くなってくる。もっと知りたくなるから辞書、参考書まで調べる。益々、理解は深まっていく。

教科書、学校ワーク、『三回目』の学習からは内容の本質が見えてくる。「あっ、わかった。なるほど」と学習内容の面白さがじんわり感じられる様に成る。教科書、学校ワーク、『四回目』の学習からは出題者の意図が見えてくる。「よしっ、解けた」と少し感動する場面も多くなってくる。

俯瞰して学習すると、テストというゴールも見えて来る。そうなると、安心して勉強を仕上げていくことが出来る。間に合わないかもしれない等の不安も消えてなくなる。

素晴らしい結果が出る!

まずは、テスト範囲を冷静に俯瞰することが大切である。その辺りについては生徒一人ひとりにじっくりと話していく。

2025/11/17

『イチローさんの名言』

「結果が出ない時、どういう自分でいられるか。

『決して諦めない姿勢』が何かを生み出すきっかけをつくる」

イチローさんの名言だ。

以前、イチローさんがテレビに出演していた時、野球を真剣にやっている高校生から質問を受けていた。

高校生

「イチローさんはピンチの時、どういう心の状態ですか」

イチローさん

「『ピンチはチャンス』とよく言うよね。

でも、ピンチの時、そんなことを考える余裕はないね。

ピンチの時はピンチ、それを正面から受けとめるだけです」

「でもね、『あの時のピンチがチャンスに変わったんだな』と、あとから思うことはよくあるよ。だから、ピンチを切り抜けたことは良かったなと思います」と言う感じのことを言っておられた。

あと、50歳になってから「138㎞/h」の球速になったという。それまで「135㎞/h」の球速がマックスだったという。心のどこかで、「無理だ」と壁をつくっていた気がすると言っていた。

「だから、みんなも自分の中に絶対に壁をつくらないでほしい。50歳になったおれが出来るんだから、皆は必ず出来るよ」と最後に言っておられた。流石は世界のイチロー、本当にいいことを言う。

2025/11/16

『「音読」と成績の相関関係』

音読が上手い子は、必ず勉強が出来るようになる。音読が下手な子で勉強が出来るようになった子は見たことがない。

しかし、音読を一生懸命練習するうちに音読が上達して勉強が出来るようになった子はいる。だから、諦めずに音読をするように、私たちは生徒たちへ繰り返し伝える。

佐藤進学塾では音読を大切にしている。全教科で私たちが音読の見本を示し、生徒たちに全ての本文、問題文を音読させる。

音読が上手い子は、益々上達する。大学卒業後、アナウンサーとなり社会で活躍している子も三人いる。

「音読と成績の相関関係は高い」

最初から音読が上手な子も多くいる。幼少期に両親からたくさんの本の読み聞かせをしてもらった子だ。読み聞かせを大切に考える家庭の家族は皆、読書好きである。拠って、お子様も勉強出来るようになる。

生徒からよくこのような質問が出る。

生徒「テストの時は声が出せません。どうすればいいですか」

塾長「実際に音読はしないけど、黙読で頭の中で声を出すんだよ」

みんな、不思議そうな顔をしている。賢い子と言うのはテストの時に声を出しているのである。それは、音読を意味する声ではなく、頭の中で聞こえる声である。聡明な子は常に行っている。

子どもの能力の発達にとって、内的発話はとても重要な事である。内的発話(inner speech)とは、自分自身への問い掛けや指示出し、思考の整理や調整などに用いられ音声を伴わない発話だと言われている。

内的発話が上手に出来る子が勉強が飛躍的に出来る事が実証されつつある上、第二言語の習得能力に大いに関係していることが分かりつつある。これらの事については、また別の機会に伝えたいと思う。

2025/11/15

『小六「学力テスト対策」』

小六は学力テスト対策を行う。

第三回学力テストは範囲が広い。

対策プリントを復習しよう。

1.間違った問題を解き直す

①問題文を書き写す

②考え方を詳しく書く

③答えを正確に書く

2.教科書から間違いの原因を探す

①大切なことを書き写す

②間違った原因を詳しく書く

3.学校ワークで似た問題を探す

①類似問題を解く

②正しい解き方を覚える

繰り返すことで良い結果は出る。

公立小の子もこれを行えば、中学校へ進学した時、テスト勉強が上手くいく。

2025/11/14

『「12月号」書類』

12月号の書類を生徒に配布する。

1.生徒宛の手紙

2.夢つうしん

3.塾長の独り言

4.『2026年度』進級のお知らせ

5.『2026年度』進級通塾申込書

中三生

1.一月・二月受験対策

2.受験勉強について

小六生

◎『「新中一数・英」究極の予習講座』について

小六受験生

◎受験勉強について

等々の書類が入っている。

到着次第、ご確認願いたい。

2025/11/13

『同期発火』

期末テスト対策、第四日目である。生徒全員が一丸と成って、試験範囲の演習へ真剣に取り組んでいる。同期発火が起こっている。脳科学の世界では、『同期発火』という言葉がある。

「ある人が何かをしようと思い前向きに行動へ移す時、 それに連動して他の人が無意識に同調した動きをする」

一人が本気で勉強を始めると、他の子も本気で勉強し始める。佐藤進学塾に天才はいないが、生徒達の心のつながりは強い。

互いに良い部分を認め、尊敬している。第一志望校である高松高校合格という共通の目標を持っている。その結果、成績上位者が数多く出る。チームワークに優れた進学塾なのである。

仮に、生徒10名が、一人「1」の学習をすると、そのクラスの学習量は合計で「10」となる。生徒10名が一人「1.5」の学習を行うと、クラスの学習量は合計「15」となる。

では、

一人当たりの差「0.5」は何か。

クラスの仲間を互いに気遣い、教え合うことに拠って「1」しか発揮しない学習が「1.5」を同期発火のために発揮して強固なチーム力が出来上がるのだ。だから、佐藤進学塾では平常授業もテスト対策も全員が同じカリキュラムで仲間を思い遣る学習体制を貫いている。

塾長の方針であり、理念である。みんな、仲良く頑張りましょうなどと言っているのではない。勉強は、一人でやっていてもやがて行き詰まる。先生と二人だと必ず依存してしまう。仲間たちと一緒にやるから面白いのである。結果として、一人ひとりが自分の限界も突破出来る。

2025/11/12

『小6「算数」』

『場合の数』の単元にはいる。

最後の単元である。まずは、樹形図の書き方を教える。丁寧に書いていくことが大切だ。もれや重なりがない様書いていく。積事象についても教えて、計算で答を出す方法も指導する。

一月中旬の土曜日には、附属高松中学校の入試が実施される。その翌週の月曜日には合格発表がある。翌日、火曜日からは、『中学数学・英語予習講座』を開講する。

ここからは中学部で使用するレベルの高いテキストを使って、教科書を超えた内容について丁寧に指導していく。中学校一年生の数学と英語を丁寧に指導していく。

中学生の中間テスト、期末テスト、学年末テスト、診断テストで『総合一位』を狙う!

お詫び

現在、小学六年生(新中学一年生)は定員いっぱいの上、予約待ちの方がとても多く控えておられます。その為に入塾及び予約待ちの受付は停止しています。申し訳ありませんが、ご理解ご了承願います。

2025/11/11

『犬の日』

2025年11月11日である。

「ワンワン、ワンワン」

犬の日だ。

「塾の犬はどこにいますか」

生徒に訊かれることがある。

「天国に旅立ったよ」

と答えると皆、驚く。

「20歳まで生きたよ」

と言うと、さらに驚く。

かつて、元気に生徒を迎え入れていた。帰りはワンワンパトロールに出掛け生徒を見守っていた。前向きな頑張る子が入塾面談に来ると、なぜか、吠えることなくすやすやと眠っていた。

五年前、静かに眠る様に天国へ旅立った。その時は、たくさんのお花と手紙を頂いた。その時、一人の子が書いた手紙が心に残っている。第一志望校受験に迷った末に初志貫徹した。結果は、見事合格だった。

一周忌に姉妹の生徒が可愛いお花を持って来てくれた。

「先生、コロちゃんにお供えしてください」

妹さんは、第一志望校受験に不安があった。しかし、見事、第一志望校の高松高校へ合格した。お姉さんもその年、第一志望校の国立大学医学部医学科へ合格した。不思議な繋がりだが、姉妹がお花を購入した花屋さんの子も塾生で第一志望校へ合格した。後日、姉妹とお母様へそれを伝えると驚いておられた。

佐藤進学塾の看板犬『コロ』は、今も天国で優しい素直な子を応援してくれている。

2025/11/10

『中学部・期末テスト対策』

期末テスト対策を実施する。

改めて、大切なことを生徒達へ向けて話す。大切なことは繰り返し、何回でも話す。耳にタコが出来て、そのタコにタコが出来るまで話す。

1.教科書の音読・書写

2.学校ワーク類の反復練習

3.学校のノート・プリントの理解

教科書をどれだけ深く理解するか。ワーク類を完璧に覚える迄反復するか。ノート・プリントを、完全に理解出来るか。

これらに拠り結果は出る。結果が出ない時はいずれかが弱い。ただ、それだけの話である。

「結果がうまく出ていないな」

と感じた時はどこが弱いのか。

保護者様も少し見てあげるとよい。私たちも常に見ているが、親が見てあげると子は心強い。

「これだけ、頑張った」

程度では頑張ったとは言えない。

「まだ、やるべきことがある」

この言葉が出て、完成に近付く。

生徒たちに詳しく話した後は、一人ひとりから質問を受ける。それに対して丁寧に答えていく。

「難しい問題は出来るんですが、計算間違いがどうしても出ます。どうしたらいいですか」

「気にしなくていいよ。人間、ミスは必ずするもので間違ったらあとで直せばいいだけだよ」

「暗記したことをテストの時に書き間違えてしまいます。どうしたらいいですか」

「普段、必ず、問題と答えを音読しながら書こう。テストの時、絶対に書き間違えないよ」

集中してやるべきことをやったならば、早く寝よう。テスト前でも佐藤進学塾は午後九時過ぎに終わる。遠い子でも、午後十時前には家に着く。出来る限り、十一時半までには就寝することを心掛けよう。健康管理が第一だ。あと、テスト期間中、スマホは親に預けてテスト範囲に集中して全力で学習しよう。

2025/11/9

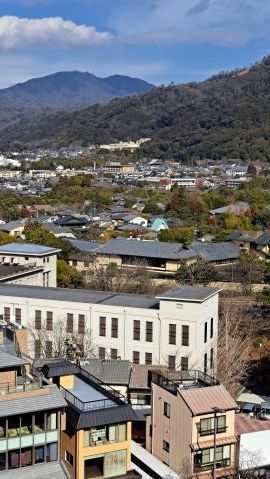

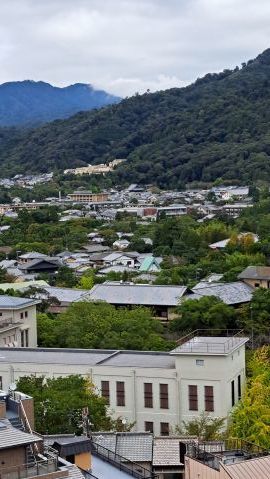

『龍野市』

今年も、兵庫県たつの市を訪ねた。

兵庫県西南部、西播磨地域に位置する兵庫県たつの市はある。東経134度32分、北緯34度51分、南北に長い地形である。北は山地が広がり、南は瀬戸内海と自然環境に恵まれた地域だ。

たつの市は、播磨の小京都と呼ばれる閑静な城下町で、龍野城はじめ様々な歴史的建築物や、綾部山梅林など自然がたくさん残る街である。また、手延素麺揖保乃糸が全国的にも有名だ。

龍野城は鶏籠山の山城と山麓の平山城とのニ期に分かれている。山城は約五百年前、赤松村秀により築かれた。現在の山麓の平山城は、寛文12年に信州飯田から脇坂安政公が移って築城されたといわれている。龍野の象徴として、本丸御殿、白亜の城壁、多聞櫓、埋門、隅櫓などを復元している。

全国的に有名なヒガシマル醬油本社はたつの市にある。播磨平野の豊かな小麦に質の良い大豆、赤穂の塩はいずれも醤油づくりに欠かせない。また、清らかな揖保川の水と穏やかな気候に恵まれて、醤油が出来上がる。鉄分の少ない揖保川の水はうすくち醤油作りに適し、脇坂藩の保護のもと発達した。

尚、表題は市町村合併前の漢字が街に合うと個人的に判断して龍野市とした。龍野城下の街並みはとても美しく、古き良き時代のものが大切に保存されている。訪れる人も少なく静かに時を過ごす事が出来た。

2025/11/8

『復習ノート』

復習ノートは、佐藤進学塾の伝統を受け継いでいる。学校でのテストが上位の子が復習ノートを提出する。それを下の学年の子に見せる。ノートの良い点について詳しく説明する。

目を輝かせてノートを見ている子がいる。

他人事のように、ちらりと見る子もいる。

私の話を身を乗り出して聴いている子がいる。

あまり、興味なさそうに聞いている子もいる。

この違いはどこから来るのか。

「心」

即ちメンタルの部分に拠る。

さて、前者が復習ノートを提出した。

「すごい」

思わず声が出た。

テスト対策の復習について、先日、詳しく伝えた。その時、中学生の優秀な子のノートを見せて上げた。それを見事に真似ている。自分流にアレンジして復習している。更に良く成る様コメントを書きこんだ。

復習ノートを見ると結果が出るかどうか、すぐわかる。私が言ったことを忠実に守っている。出来る子のノートを一生懸命に真似ている。そして、丁寧に心を込めて字を書いている。

私の思いと、

先輩塾生の思いと、

生徒の思いが重なっている。

三者が『心』を通い合わせている。

高松高校や愛光校高校で活躍する子は且つて、小中学校時分の復習ノートが凄かった。その子たちの伝統をまた一人、受け継いでその軌跡を辿っていく。素晴らしいことである。

2025/11/7

『小四「算数」』

四則の間の関係を習う。

たし算とひき算の関係、

かけ算とわり算の関係は

小三で学習した内容である。

分からない時は線分図を書く。

すぐに理解することが出来る。

逆算を使い計算する。

例題

18×(108ー□÷16)=1800

(108ー□÷16)=1800÷18

(108ー□÷16)=100

□÷16 =108ー100

□÷16 =8

□ =8×16

□=128

下線部は、

先に計算をする部分である。

その部分を残しておいて、

逆算を行う。

式が長くなっても、逆算の方法は同じである。スムーズに計算出来る様に反復練習を行うこと。中学部の成績上位者はこの様な計算が瞬時に出来る。方程式の解き方もマスターしているからである。

2025/11/6

『中二数学「図形の証明」』

三角形、四角形の証明の指導を終えた。大変難しい平行四辺形の証明の指導も終えた。今日は等積変形を教える。この内容は小五の時にも塾で指導している。それを覚えている子もいる。

底辺が共通で高さが等しい三角形を選ぶ。必要に応じて補助線を引く。むやみやたらに引いてはいけない。正確に引くことが出来るまで復習が必要である。

四角形を三角形に等積変形する時は、補助線を引いて三角形、二つに分ける。その補助線に平行な線を頂点を通る様に引く。交点を利用して最後にもう一本補助線を引けば完成だ。

五角形を三角形に等積変形する時は、五角形に補助線を引き、四角形と三角形に分ける。三角形を等積変形して、全体を四角形に等積変形する。あとは上と同じことを行えば完成する。

『左脳型』の子

理屈を理解して考えると良い。

『右脳型』の子

作図を練習して理解すると良い。

殆どの人は話をしたり、物事を筋道立てて考えたりする時に左脳が働き、音楽を聴いたり、直感的に何かを決めたりする時に右脳が働く。人間、右脳を働かせるのが得意な人と、左脳を働かせるのが得意な人がいる。脳の働かせ方には個人差がある。手間は掛かるが、各々に合わせた考え方を指導する。

2025/11/5

『為替「円高・円安」』

為替市場では、「1ドル150円」を突破した。少し前までは、「1ドル140円」台後半であった。円安が進んでいる。

円とドルの関係で言えば、「円高ドル安」、「円安ドル高」は、セットとして考える。

円の価値が上がるとドルの価値が下がり、ドルの価値が上がると円の価値が下がる。シーソーの様な関係である。

変動相場制ゆえに起こる。かつて「1ドル=360円」と固定されていた。1973年、固定相場制から変動相場制へと変わった。

「1ドル100円」を基に考える。

「1ドル100円→90円」

円高ドル安である。

「1ドル100円→110円」

円安ドル高である。

1ドルが100円から90円になると、「円が安くなっているのに、なぜ、円高?」と生徒たちは混乱する。

ドルの視点に立つと、1ドルが100円から1ドル90円になるので、ドルが安くなっているのである。即ち、「円が高くなっている」ということになる。今回、1ドル140円台後半から150円台前半まで上がった。「円安」つまり、円の価値が下がっているのである。

海外旅行をする事を考えてみる。

「¥10,000円」をドルに換金、

「1ドル125円」の時「80ドル」

「1ドル100円」の時「100ドル」

となる。

125円>100円だが、

80ドル<100ドルである。

1ドル125円→1ドル100円

になった場合、

80ドル→100ドル

と円の価値が高くなった。

つまり、「円高」である。

1ドル100円→1ドル125円

になった場合、

100ドル→80ドル

と円の価値が低くなった。

つまり、「円安」である。

「最後にもう一度、確認しよう」

1ドル125円→1ドル100円は円安ではない。以前は、1ドル125円の価値があったのに現在100円の価値になった。つまり、ドルの価値は低くなり(ドル安)、円の価値は高くなった(円高)ということだ。

常日頃よりニュース見て、「1ドル148円が1ドル150円になった時、円安と報道している。なぜだろう」という疑問を常日頃より持っておいてほしい。

2025/11/4

『算数』

「計算を速くするには、どうすればいいですか」

よくある質問である。

計算が速い子が「算数が良く出来る」という一般常識がある。実際には、計算は正確な子が「算数が良く出来る」のである。無理をして、速く計算する必要など全くないのだ。

しかし、計算を速くする方法はある。

一つ目は、「反復練習」である。

二つ目は、「そろばん」を極める事である。

三つ目は、「決まりと工夫」を習得することである。

この時、速く解くことを意識してはいけない。

ゆっくり、丁寧に計算することが大切である。

① 58+65+35

=58+100

=158

➁ 125×7×8

=125×8×7

=1000×7

=7000

③ 25×28

=25×4×7

=100×7

=700

④ 75×12

=3×25×4×3

=9×100

=900

⑤ 99×35

=(100-1)×35

=3500-35

=3465

上記、計算の感覚をマスターすると良い。

あとは、反復練習して習得すると良い。

一問、3秒程度で即答出来る様に成る。

以前、指導した『かけ算の暗算』も利用しよう。

①12×12=(12+2)×10+2×2=140+4=144

➁15×15=(15+5)×10+5×5=200+25=225

③17×18=(17+8)×10+7×8=250+56=306

④25×28=(25+8)×20+5×8=660+40=700

⑤52×58=(52+8)×50+2×8=3000+16=3016

計算のきまりと工夫を習得すると、計算のスピードは格段に速くなる。しかも、正答率は100%に限りなく近づく。成績上位者はこれら計算手法を間違いなく習得している。

2025/11/3

『反復練習』

「『小数』の単元」

単位の換算を習得するには、少しばかり時間が掛かる。

1㎏=1000g

0.1㎏=100g

2.5㎏=2500g

1L=1000㎤

0.1L=100㎤

3.8L=3800㎤

単位の変換問題を演習する。

授業時間内で反復練習を行う。

三回、問題の音読をして答える。

一回目は時間が掛かる。

二回目も時間が掛かる。

三回目は素早く出来る。

「分かった」

「わかりました」

「三回目はすぐに出来たね」

「はい、できました」

「どんな気持ち」

「うれしいです」

「反復は三回するといいよ」

「そうなんだ」

三回以上反復すると、理解が完全定着する。更に四回以上反復すると、正確かつ最高の速度で解くことが出来るようになる。脳の仕組みを考えると分かる。エビングハウスの忘却曲線からも分かる。早い段階で三回以上反復練習して内容を理解定着させる習慣を付けたものが成績上位者と成るのである。

2025/11/2

『原則的学習』

附属小六は学力テスト、中学生は期末テスト、「一カ月前」となった。まず、『書き写し』を始めよう。教科書のテスト範囲となるところを音読しながら、ゆっくり書き写していく。

黙って書き写すと作業になり、深い理解を得られない。大きい声を出して、自分の耳で確認、丁寧に書き写して、さらに目で確認する。五感をフルに使い、脳を刺激することが重要だ。

字は、必ず、ゆっくり丁寧に書く。丁寧に書く時、自律神経は安定している。ゆっくりと、呼吸しているからだ。交感神経と副交感神経のバランスが最高の状態に保たれている。

「早くしなさい」

と言ってはいけない。

「ゆっくり、やろうね」

と声を掛けると良い。

普段はゆっくり丁寧に勉強していても、テストの時は緊張しているので問題を解くスピードは速くなる。人間の深層心理に、嫌な事から早く逃げようとする部分があるからだ。拠って、普段は驚く位にゆっくり丁寧に勉強する必要がある。それで、試験の時にはちょうど良い速さとなる。

実は勉強する時、早く読んで、早く書くのは勉強から逃げようとしているのだ。逆に、ゆっくり読んで、ゆっくり書いて丁寧に勉強している子は、勉強に正面から立ち向かっているのである。

最初から、勉強が楽しくて仕方ないと言う子はいない。ゆっくり丁寧に勉強している間に、少しずつではあるが面白くなる。丁寧に考えているから、本質的な面白さに気付くのだ。

さあ、テストまで一カ月となった。

『教科書の書写』からゆっくり始めよう。テストがない小三から小五の子も今までの総復習としてやってみよう。一昨年まで、期末テストに合わせて全員一緒にやっていた。昨年から、附属小学校の期末テストは中止となり実施されなくなった。小六学力テスト第三回だけが行われる。

2025/11/1

『イソップ物語』

北風と太陽が言い争いをした。

「どちらが、強いか」

勝負をすることにした。

「旅人の上着をぬがせたら勝ち」

北風は力一杯、冷たい風を吹く。旅人は上着を押さえ、ぬがせることはできない。太陽が、さんさんと光を照らす。旅人はあまりの暑さに上着を脱いでしまう。

太陽の勝ちである。

北風の厳しい態度と太陽の寛容な態度が対照的だ。太陽の寛容な態度であることが人に求められている。『北風と太陽』の物語には、「北風が勝つ」パターンのストーリーがある。

「旅人の帽子を脱がせたら勝ち」

という勝負もしていた。

北風が旅人に向かって強い風を吹いたところ、帽子を飛ばすことに成功した。太陽はそれに失敗してしまう。北風の勝ちである。実は、北風と太陽の勝負は引き分けだった。

2025/10/31

『「2026」小学部新カリキュラム完成』

今の子どもたちに対して、時代が求めるものが変わっている。

単なる知識から、それをどの様に使って「具体的に表現する」か、「論理的に記述・論述する」ことが出来ているか。

この様な事が評価の対象に成っている。

知識が多いだけではAIに取って変わられる。知識を如何に活用していくか。想像力を超えた豊かな創造力が必要になる。

豊かな創造力を付けるには、小学校の中学年までに基礎基本をしっかりと築いて、高学年で能力を最大限伸ばしておくことが大切だ。中学生になるとやる事が多く、全てに手が回らない。

小学生時点で旧態依然の入試問演習主体では、世の中が新しく求めている力は身に付かない。都市圏では、中学入試、高校入試が、全国区では大学入試で求められる事が大きく変わっている。

佐藤進学塾では、英語を小五より中三までの一貫教育としている。小学生で「文法力と表現力の基本」を身に付ける。中学生で「高度な英文法、長文読解力」を伸ばす。定期・診断テスト、入試はすべて満点を狙う。小学生時点から教科書を超えた内容を指導、中学生の時点では高いレベルの英語力を身に付ける。

算数・数学は「未知の問題解決能力」を身に付ける為に、生徒一人ひとりとの対話形式にて、授業指導を行う。小六、年内に算数を完成させて、年明けからは中学数学の指導を行い、正負の数、文字式、方程式を使った計算、文章題を習得する。頭の柔らかい間に、関数と図形のセンスを磨き上げておく。

中学校では、方程式の利用、関数、図形について、高度な問題演習を行い、論理的且つシンプルな解法を身に付ける。更に未知の問題に対しても、それらを解決する能力を伸ばしていく。テストに出題される、されない、という目先のことに拘ることなく、「論理的な思考能力」を身に付ける為の指導を行う。

自分の能力を徹底的に伸ばしたい生徒諸君!

将来、『国立大学』へ進学して、「医学部、歯学部、薬学部、理学部、工学部、農学部」等で活躍したい子の数学力を徹底的に磨き上げていく。同時に英語をはじめ、全科目をバランス良く指導する。

お子様の明るい将来を考えると、これからがとても楽しみである。

2025/10/30

『前向きな子』

物事に対して前向きな子は、勉強が飛躍的に出来る様に成る。佐藤進学塾の前向きな子には、三つの共通点がある。

まず、一つ目は塾に誰よりも早く来て勉強していること。

小学部は午後4時40分~45分位に来ることを義務付けている。そして、生徒が全員揃う4時50分には授業を始める。

前向きな子は午後4時半過ぎに来ている。そして、前回の復習をしたり、今回の予習をしたりしている。テキストとノートをあけて、ノートにひたすら大切な事を書いている。

そして、二つ目は私たち指導者に元気よく挨拶をすること。

私たちが「こんにちは」と声を掛ける。同時に「こんにちは」と笑顔で元気良く挨拶をする。互いに気持ち良い始まりとなる。

最後に、三つ目は気持ち良く返事をすること。

私たちは一人ひとりの生徒にいろいろと声を掛ける。姿勢のこと、メンタルのこと、そして、様々な学習方法のことについてなどである。その時、気持ち良く「はい」とその都度、返事をする。

前向きな子と言うのは、こういった当たり前の事が当たり前に出来る。勉強以前に最も大切なことであると言える。こういう前向きな気持ちの良い子と言うのは保護者様もそういったことを勉強以前に、大切に考えておられる。保護者様には感謝の気持ちでいっぱいである。

2025/10/29

『仏の顔も三度まで』

温厚な人であっても、無礼を繰り返せば怒るの意味である。「仏の顔も三度撫ずれば腹立つ」という言葉が省略されて、「仏の顔も三度まで」と使われる様に成った。

言い回しを見ると、三回目までは許されると解釈する人も多いが、正しくは三回目で怒られる様子を表している。

元の文章は「仏の顔も三度撫ずれば腹立つ」とあり、三回目で腹を立てている様子が分かる。その後、「まで」が加えられ、「仏の顔も三度まで」と使われるようになった。

温厚な人も無礼を繰り返せば怒るという意味の諺なのである。

「どこから『三』という数字が出てきたか」

仏様自身のエピソードが元になっている。仏様は釈迦国の王子として誕生した。ある時、隣国のコーサラ国から「王妃にふさわしい身分の高い女性を嫁がせてほしい」という要求が出される。

しかし、その要求を良く思わなかった釈迦国は、身分の低い女性を、高い身分と偽って嫁がせる。その後、釈迦国から王妃として嫁いできた女性が、本当は身分の低い者だったと知ったコーサラ国は釈迦国を滅ぼそうと出兵するが、仏様から説得されて引き返す。

「出兵しては、引き返す」を三回行い、四回目の出兵では、「悪いのは、自国だ」と仏様は説得を行わなかった。結果、釈迦国は滅びることになり、仏様が三回説得を行った事から三という数字が使われるようになったという。正しい意味とは少し異なるエピソードである。

2025/10/28

『受験勉強』

受験で勝利する子は、受験前に命懸けで頑張るわけではない。

「えっ」

と、思うだろうが事実だ。

「では、勝利する子とは」

普段、丁寧に学習している子である。受験前には、涼しい顔で仕上げをしている。歯を食いしばって頑張ってはいない。

テスト前ではない。普段が大切なのだ。中三になり受験が始まるのではない。夏休みになって受験が本格化するのでもない。

受験に成功する子は、中三になっても、今まで通りに学習しているのだ。夏休みはもちろん頑張るが、決して無理はしない。

多くの塾では受験前、異常に力を入れる。指導者は発破を掛けるが、生徒は空回りばかりする。子どもは緊張し過ぎて、本来持っている力を発揮できない。とても残念なことである。

翻って、佐藤進学塾の中三生はゆったり勉強している。ピリピリした雰囲気など微塵もない。寧ろ、温かく穏やかな優しい空気が漂っている。そして、みんな、笑顔である。しかし、学習空間は静謐で凛とした空気感がある。皆、普段から一生懸命に頑張っているからだ。

小三、小四は、学習リズムをつくっている。小五、小六は、高度な内容を学習している。中一、中二は日々、入試を見据えて学習している。中三は中間、期末、診断、入試全てを意識して学習している。

佐藤進学塾では、受験勉強は小学生の時点から意識して行なっている。中三はその集大成と考えている。佐藤進学塾では効率の良い学習を行う。音読、書写、反復を中心に行う『原則的学習』を伝えて、素直に学習する子を誠心誠意指導していく。

「テスト前だから、勉強せよ」

と言わない。

「テスト前だから、早く寝よう」

と言う。

それで、最高の結果が出ているのだから、今現在、最高の指導が出来ていると言える。ただ、これに満足することはない。新年度から『新カリキュラム』を二年間の移行期間を経て完成形にして指導を行う。

理系人材、グローバル人材のニーズの高まりを受けて、小学部はカリキュラムを一新した。国語は勿論、英語教育を充実させている。数学教育を小学生時点から始めている。中学部では以前以上に余裕を持って学習指導を行う。佐藤進学塾の子たちの学習能力、学習生産性は益々高まっていくことは間違いない。

2025/10/27

『復習ノート』

生徒たちから復習ノートが提出されている。提出は義務付けていない。形だけやっても意味がないからだ。本当に出来るようになりたい、先生に見て頂きたいと言う子が提出すればいい。

「テスト直しが終わったら、提出してね」

とライトな感じで伝えている。

受け身の感覚でやるのでは、殆ど意味がない。自ら、能動的に行うことが大切と考えている。取り敢えず、提出しているだけでも偉い。毎回、必ず、提出する子もいる。

提出された復習ノートは丁寧に見ていく。そして、最後に私からのコメントを書き込む。二、三行の時があれば、びっしり、二、三ページの時もある。

今回も、「すごい」と思わず声が出たノートがある。

1⃣ 「間違い直し」を驚く位丁寧に行い、完全に理解している。

2⃣ 出題元を徹底的に探し出して、「出題意図」を掴んでいる。

3⃣ 「類似問題」を様々なテキストから見付け出して、演習している。

4⃣ 「辞書、参考書」を調べ尽くして大切なことを書き出している。

5⃣ 自分が「間違った原因」について考えて、詳しく記述している。

素晴らしい結果を出している子たちのノートだ。結果を出しているから、次に備えてここまでやる。その気持ちがノートからパワーとなり伝わって来る。思う様に結果が出ていない子もいる。復習を続けるうちに、必ず、素晴らしい結果が出る。

ノートという平面に鉛筆一本で勝負している。カラーペン、蛍光ペンを使い誤魔化すことはしない。強い気持ちが空間にまで広がり、やる気が私の心にひしひしと伝わってくる。それを、私も真摯に受け止めてしっかり見ていく。

中学生は期末テストまであと一カ月である。附属小学生も第三回学力テストまであと一カ月である。生徒一人ひとりがやるべきことを考えて、やるべきことをやっていってほしい。

2025/10/26

『笑門来福』

「お母さん、結果が良かったよ」

と子が親に言う。

ニッコリ笑って、親は子に

「良かったね」と言う。

「お母さん、結果が、…」

と言う時もある。

ニッコリ笑って、

「また頑張ろう」と言えばいい。

「結果が、…」

のお子様で、抜群に出来る様に成った子がたくさんいる。

「出来る子だったんでしょ」

と、冷たく言い放つ人がいる。

とんでもない!

「どれだけ努力したことか」

と言いたいが、絶対言わない。

そんなことは、私と生徒さんとその保護者様だけが知っていればいい。生徒も私たちも、驚く位に努力していることを保護者様はよく知っている。実は、保護者様も凄じい努力をしている事実がある。

その努力を、

「努力とは思っていない」

という共通点が保護者様にある。

当たり前の事をしている感覚だ!

小さな規模の進学塾ゆえ、最初から飛び抜けて出来る天才の様な子は来ない。しかし、塾の理念、方針に賛同して、「絶対に出来る様に成りたい、高松高校へ行きたい」という思いを持った子は来てくれる。

入塾後の二年間、全国模試偏差値が65を超えなかった子がいる。その間、私が伝える勉強方法をひたすら守り抜いた。少しずつ改善して、勉強方法は確実に良くなった。小六で結果が出る様になった。中学生になり、その努力が実った。いきなり、中一で上位十位内に入った。後に、総合一位を取る様に成った。

「私が、こうやるといいよ」と言うと、その子はすぐにそれを実行に移した。それは復習ノートを見れば直ぐにわかった。強く意識して改善している跡が見られるのである。今は、高松高校で頑張っている。

その様な子が、佐藤進学塾には多く在籍する。保護者様は、塾長である私を信頼して下さっている。だから、驚く位に素晴らしい結果が出る。

『親の心、子の心、私の心』

が繋がった時、結果は出る。

心のトライアングルである。

さて、私が尊敬する弁護士の中坊公平氏は小中学校の時、母親からこう言われたと書籍に書いてあった。

「お母さん、テスト良かったよ」。

母は笑顔で「お前はやれば出来るんだよ」と言ったという。

「お母さん、テストあまり出来ひんかった」。

母は笑顔で「人間は普通くらいがいいんだよ」と言ったという。

「お母さん、テスト悪かった」。

母親は笑顔で、「そういう時もあるんだよ、気にしなくていいんだよ」と言ったという。

私が出会った伸びる子の親御さんも皆、同じ感覚を持っておられる。様々な事例を紹介するこのブログを読み、今までの考え方を変えて成功した親御さんもたくさんおられる。とても嬉しいことである。

2025/10/25

『小六算数「比例」』

小六、比例の単元に入った。

算数の中でも重要な内容である。

比例の式:y=a×x

aは比例定数(決まった数)

a=y÷xで求められる。

xが2倍、3倍、…となると、

yも2倍、3倍、…となる。

「y=5×x」が成り立つとき、

x=6のとき、y=30となる。

y=50のとき、x=10となる。

「おもりの重さが10gのとき、ばねの長さが25㎝、重さが15gのとき、長さが35㎝となるばねがある」

おもりの重さ5gに対して、

ばねののびは10㎝である。

おもりの重さ1gに対して、

ばねののびは2㎝となる。

ばねののびは、

おもりの重さに比例している。

おもりの重さ(xg)、

ばねののび(y㎝)とすると、

式は、y=2×xと表される。

おもりをつるさない時の

ばねの長さは、5㎝となる。

ばねののびはおもりの重さに比例している。ばねの長さがおもりの重さに比例しているのではない。このあたりは十分注意して考える必要がある。理解出来ている子は中学数学の1次関数もすぐに分かる。

2025/10/24

『図形の証明』

中二は、『平行四辺形』に入った。図形の証明の中でも難しい単元だ。しかも、診断テスト頻出事項である。

平行四辺形の定義

「2組の対辺が平行な四角形」

平行四辺形の性質

①2組の対辺は等しい

➁2組の対角は等しい

③対角線はそれぞれの中点で交わる

平行四辺形であるための条件

定義と三点の性質に加えて、

④1組の対辺が平行で等しい

これらを理解する必要がある。証明を何度も繰り返し練習して、証明の流れを感覚的に掴んでしまおう。図形の証明で、最も頑張ってほしいところである。もう既に、頑張っている子が多くいる。

2025/10/23

『第三回診断テスト』

診断テストの結果が出揃った。

一人ひとりと話しをする。まず、生徒の意見を聞く。そして、私の考えを伝える。必要に応じてアドバイスも行う。

今回は、国語が難しかった。

この時期、言い訳をする子はいない。自分の問題点を、的確に言葉で表す。その後、学習方法の改善点を自ら見つけ出す。

難しい国語だが、50点近く取っている子もいる。国語に自信がある子だ。丁寧に塾テキストや学校ワークを復習している。